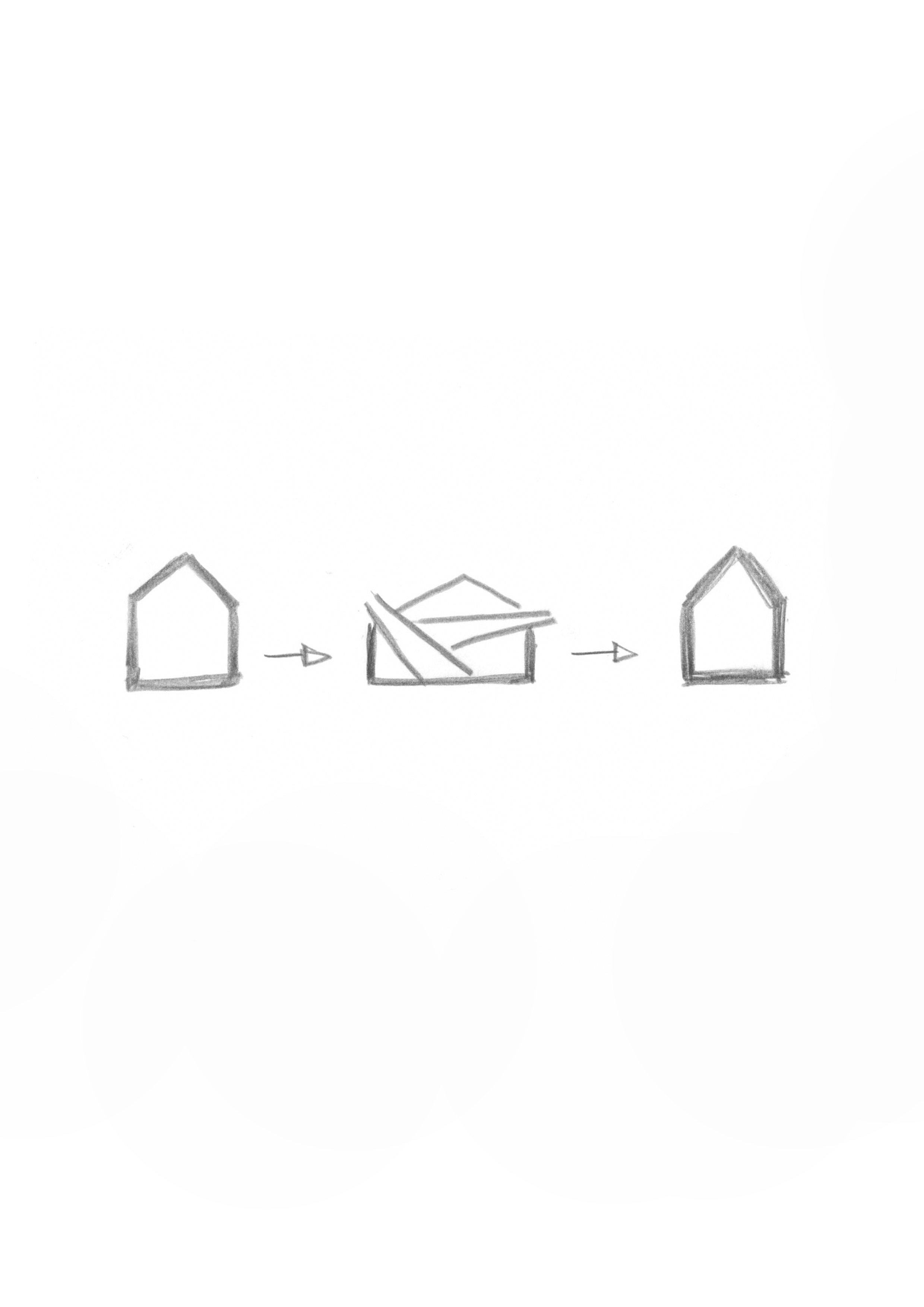

Das Projekt wird in zwei verschiedenen Phasen präsentiert, von denen jede eine Schlüsselbewegung im Prozess darstellt: die Dekonstruktion, gefolgt von der Konstruktion.

In der ersten Phase, der Dekonstruktion, liegt der Fokus auf dem Abbau der Häuser, die wir im vorherigen Semester gebaut haben (Twin Houses), um die Materialien für die nachfolgende Phase wiederzuverwenden. Diese Übung betont das Konzept der Materialkreisläufe. Von Anfang an haben wir den Lebenszyklus der Materialien berücksichtigt und dabei den Prozess des Abbaus, der Dekonstruktion und des anschließenden Wiederaufbaus priorisiert. Dieser Ansatz ermöglichte es uns, die Vorfertigung der Wiederverwendung zu untersuchen, um festzustellen, welche Materialien getrennt werden können, welche Module sich ableiten lassen und wie diese Materialien manipuliert, transportiert und wieder zusammengebaut werden. Besondere Aufmerksamkeit wurde darauf gelegt, wie die verwendeten Werkzeuge ihre Spuren auf dem Material hinterlassen würden.

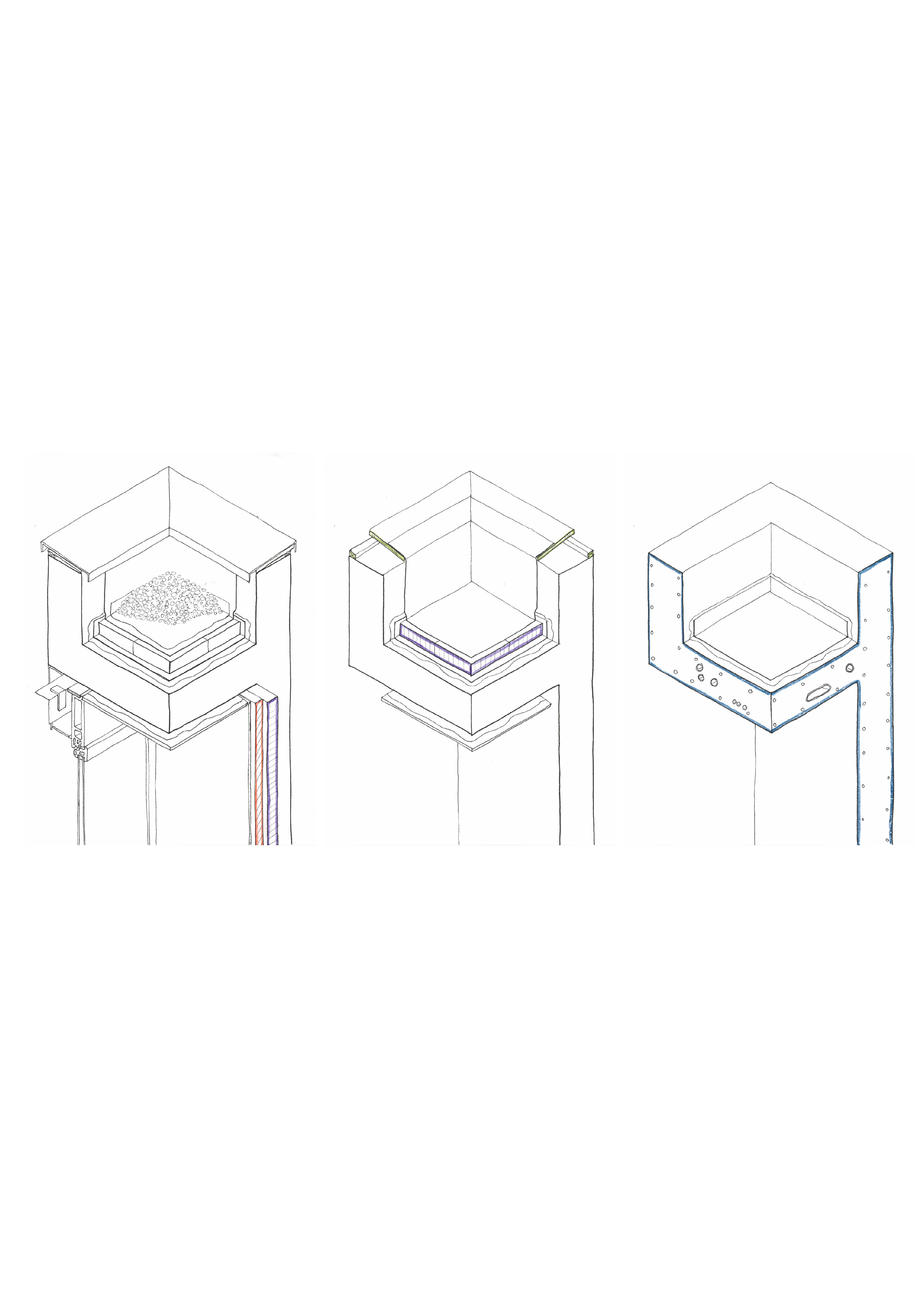

Nach der Festlegung dieses konzeptionellen Rahmens begannen wir damit, jedes Materialmodul zu definieren und zu organisieren, um eine detaillierte Liste zu erstellen, die zukünftige Bauvorhaben leiten soll. Mit dem kreativen Potenzial des Abbaus im Verständnis und einer umfassenden Liste wiederverwendbarer Elemente im Gepäck, haben wir das entscheidende Element der Zeit einbezogen, um den Transport und die Montage dieser Materialien zu planen.

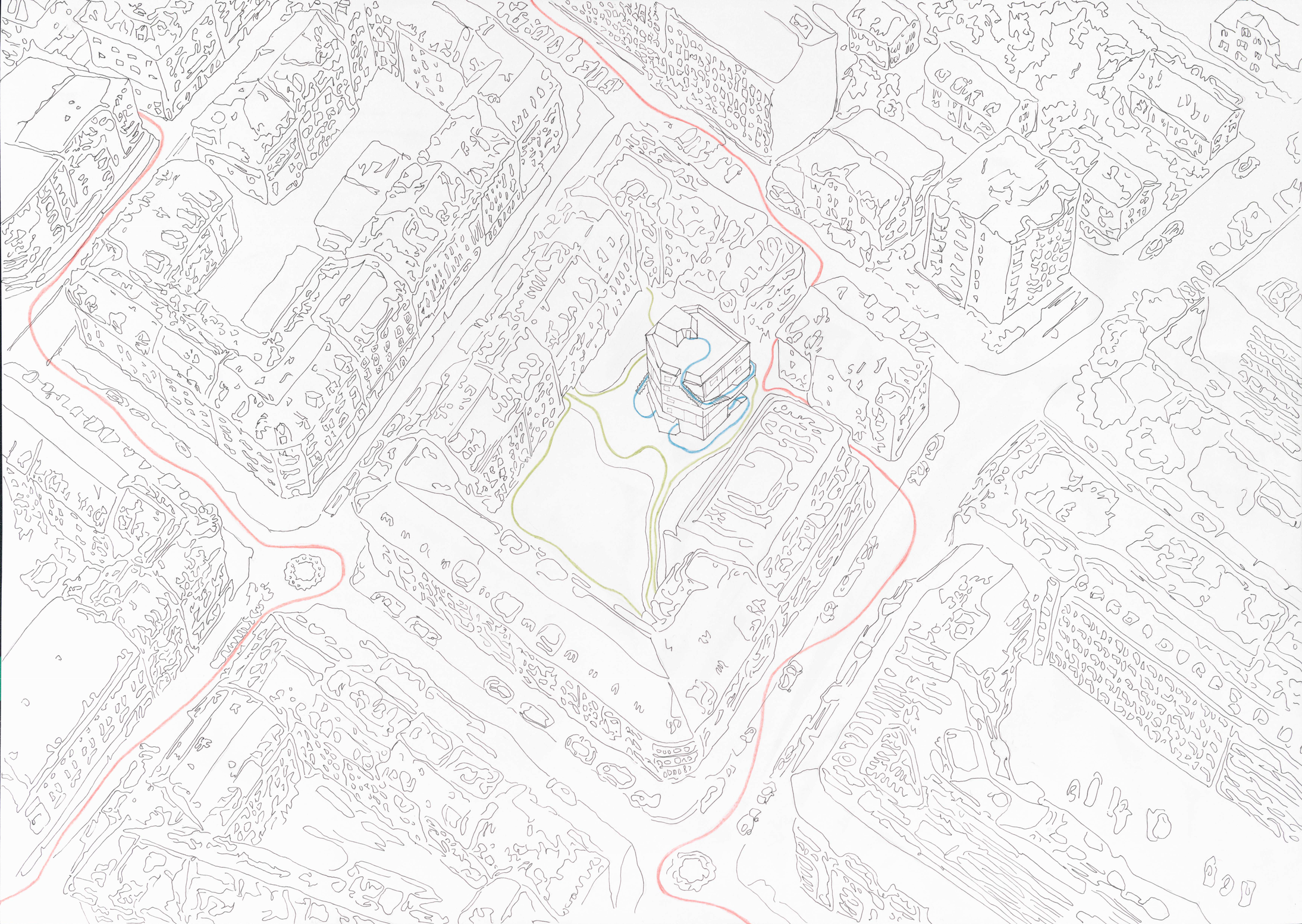

Nach Abschluss der Dekonstruktion wechselten wir in die zweite Phase, die Konstruktion. Wir begannen mit der Skizzierung des Kontexts, der Ideen und der Ausführung des Projekts. Unser Standort, gelegen in der Stadt Zürich zwischen den Bahngleisen, der Langstrasse und der Limmat, bot eine einzigartige urbane Landschaft. Während unserer Standortanalyse beobachteten wir verschiedene Höfe, von denen jeder unterschiedliche Funktionen erfüllte und durch Durchgänge getrennt war, die Übergänge zwischen der Stadt und den Höfen bildeten. Nach unserer Rückkehr ins Studio entdeckten wir einen Text, der von einem Bewohner eines solchen Hofes verfasst wurde, in dem er die Vorteile des Wohnens im Hof beschrieb. Er betonte, wie der Hof eine Fluchtmöglichkeit aus der Stadt bot, einen abgeschiedenen Raum, in dem sich die Bewohner entspannen, mit Nachbarn austauschen und ihre Kinder spielen lassen konnten. Weitere Recherchen ergaben, dass das Gebäude, das zuvor an unserem Standort stand, als Wäscherei genutzt wurde.

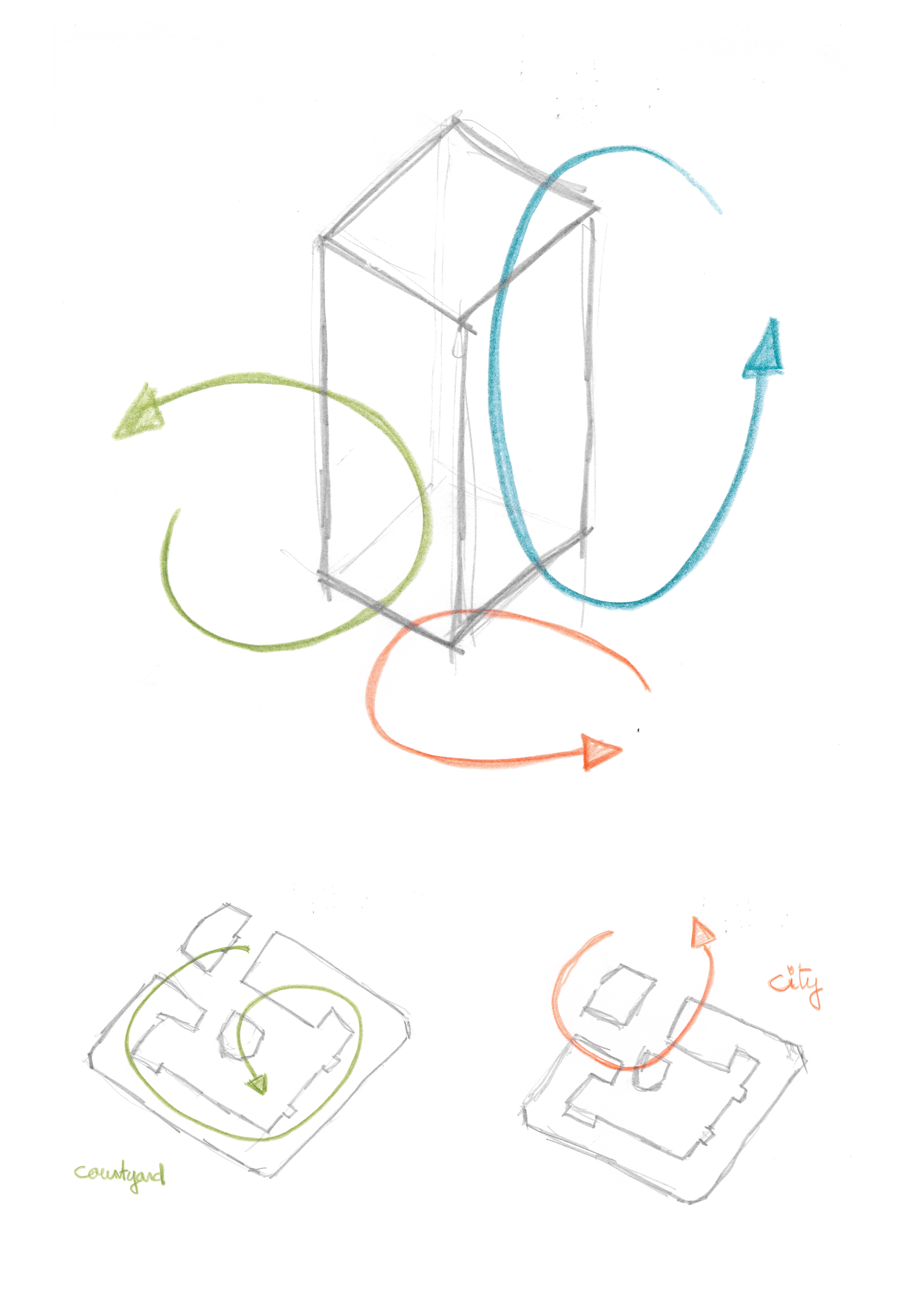

Zwei zentrale Themen ergaben sich aus unseren Beobachtungen: Zirkulation und Temporalität. Das Konzept der Zirkulation erforscht die Interaktion zwischen der Stadt, dem Hof und unserem vorgeschlagenen Gebäude, die durch verschiedene Passagen und Momente verbunden sind, wie in unserer Zeichnung illustriert. Das zweite Thema, die Temporalität, geht aus unserem in der ersten Phase entwickelten Materialkreislauf hervor und wird durch das Konzept der Bereitstellung von Wohnraum für 21 temporäre Bewohner verstärkt. Unser narratives Rahmenwerk stellt sich das Gebäude als temporäre Unterkunft für Menschen vor, die nach Zürich kommen und soziale Verbindungen suchen. Diese Idee inspirierte die Reaktivierung der ehemaligen Wäscherei als Gemeinschaftsraum, in dem die Bewohner soziale Bindungen knüpfen könnten.

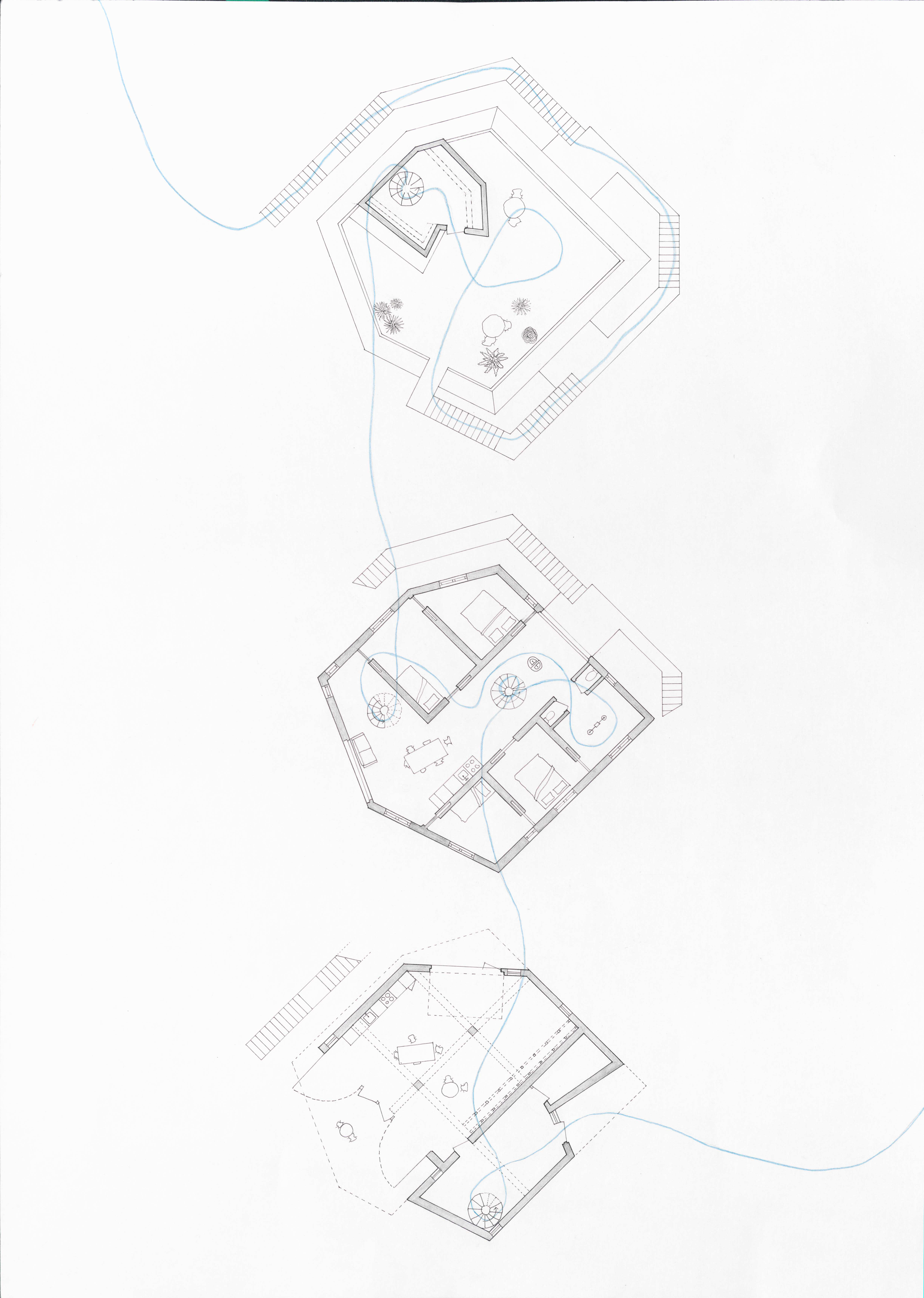

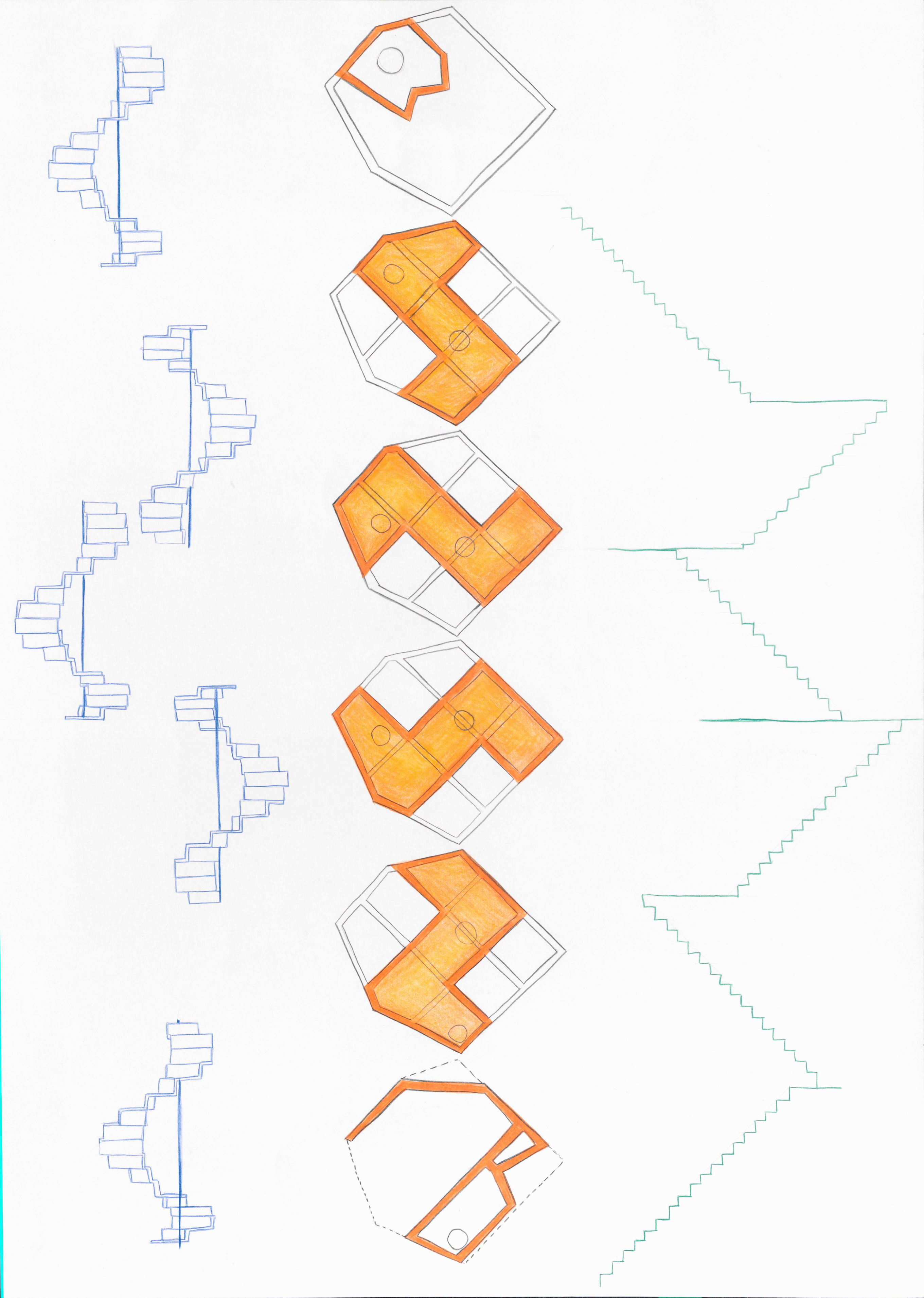

Das Konzept der Zirkulation wurde materialisiert, während die Temporalität in eine Gebäudetypologie verwandelt wurde, die sich im Laufe der Zeit an Veränderungen anpasst. Das Design des Gebäudes vereint horizontale Einfachheit mit vertikaler Komplexität. Gemeinschaftsräume für die 21 Bewohner, die in Orange hervorgehoben sind, sind mit der vertikalen Zirkulation verflochten, während private Räume in Blau dargestellt sind und Bereiche, die öffentliche und private Funktionen verbinden, in Grün dargestellt sind.

Nachdem das Zirkulationssystem etabliert war, entwickelten wir eine Typologie, die auf die kurzzeitige Belegung des Gebäudes und die Notwendigkeit von Anpassungsfähigkeit zugeschnitten ist. Unser Ziel war es, ein nicht statisches Rahmenwerk zu schaffen, innerhalb dessen sich die Bewohner weiterentwickeln und ihre eigenen Geschichten entwickeln können. Die Struktur des Gebäudes und seine Bewohner sind so konzipiert, dass sie sich gemeinsam weiterentwickeln und auf Veränderungen im Laufe der Zeit reagieren. In Blau sind die potenziellen Wege eines Bewohners durch das Gebäude illustriert. Die Zeichnungen zeigen die verschiedenen sozialen Verbindungen, die das Gebäude sowohl unter den Bewohnern als auch zwischen den Bewohnern und dem Hof fördert. Auf der Erdgeschossebene erstreckt sich die Wäscherei in den Hof und verbindet die Bewohner durch den Akt des Wäscheaufhängens.

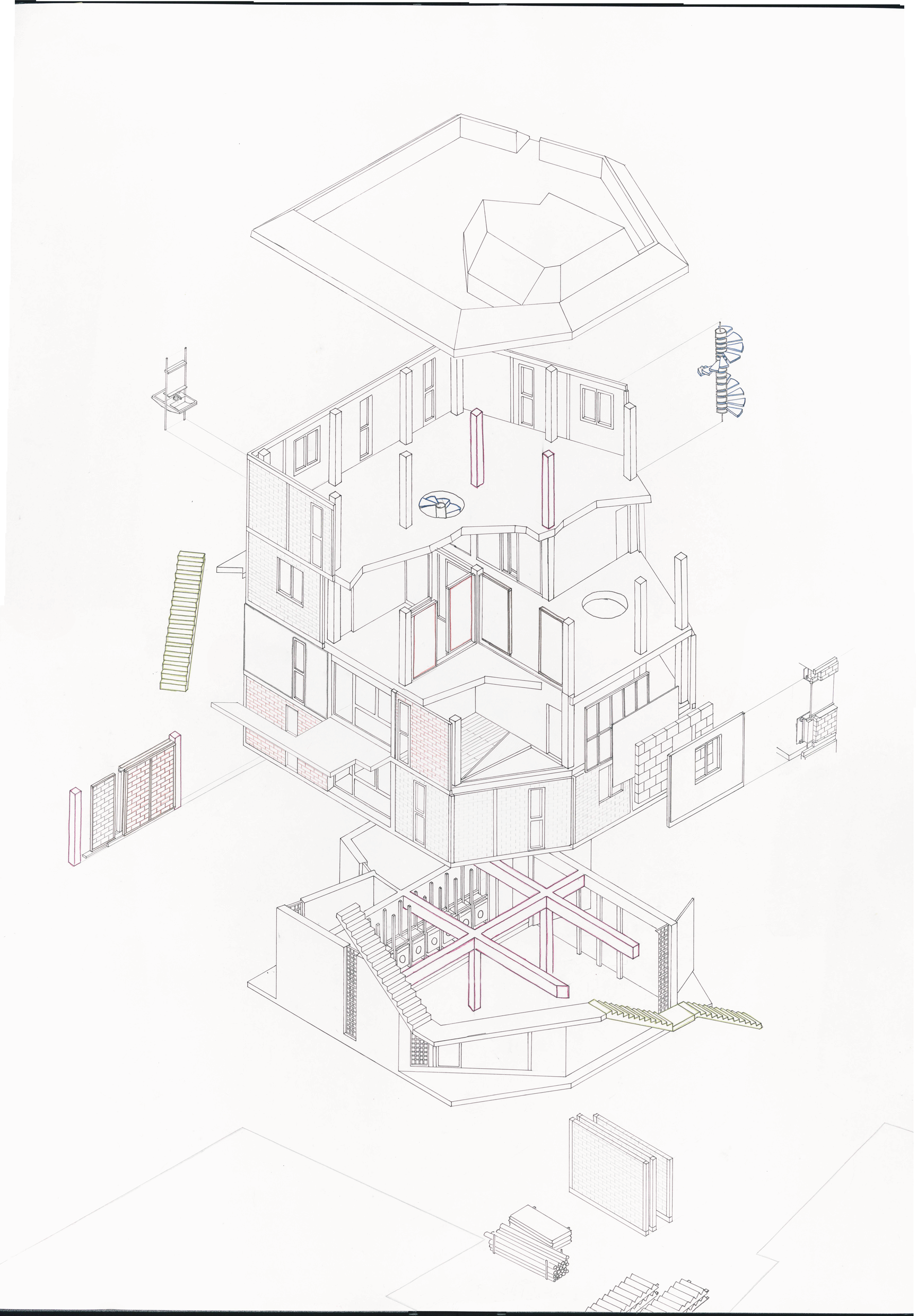

Um den Materialkreislauf abzuschließen und zu visualisieren, wo jedes Modul aus der Dekonstruktion platziert wird, haben wir eine Fassade als Bestandsliste entwickelt, die es uns ermöglicht, jedes vorgefertigte Wiederverwendungsmodul zu positionieren. Die axonometrischen Zeichnungen und Details demonstrieren den Bauprozess und den Materialkreislauf des Gebäudes.

Zusammenfassend haben wir versucht, die Ideen der Vorfertigung von Wiederverwendung, der Zirkularität und der Temporalität zu festigen, was zu einer Struktur führte, die anpassungsfähige Wohnlösungen für verschiedene Lebensstile bietet. In der nächsten Phase, mit unserer architektonischen Torheit (hier), zielen wir darauf ab, den Transport dieser Module weiter zu klären und zu erweitern, indem wir die Spuren betrachten, die sie in der Stadt hinterlassen, und ihre Platzierung im Hof.

Zusammenarbeit mit Belma Ahmetovic und Leander Aerni.

Projekt durchgeführt im Rahmen des Studio universum carrousel journey von Jan de Vylder an der ETHZ.

© 2024 Luca Allemann. Alle Rechte vorbehalten.