PROLOG – Eine kurze Einführung zu Beginn eines Theaterstücks

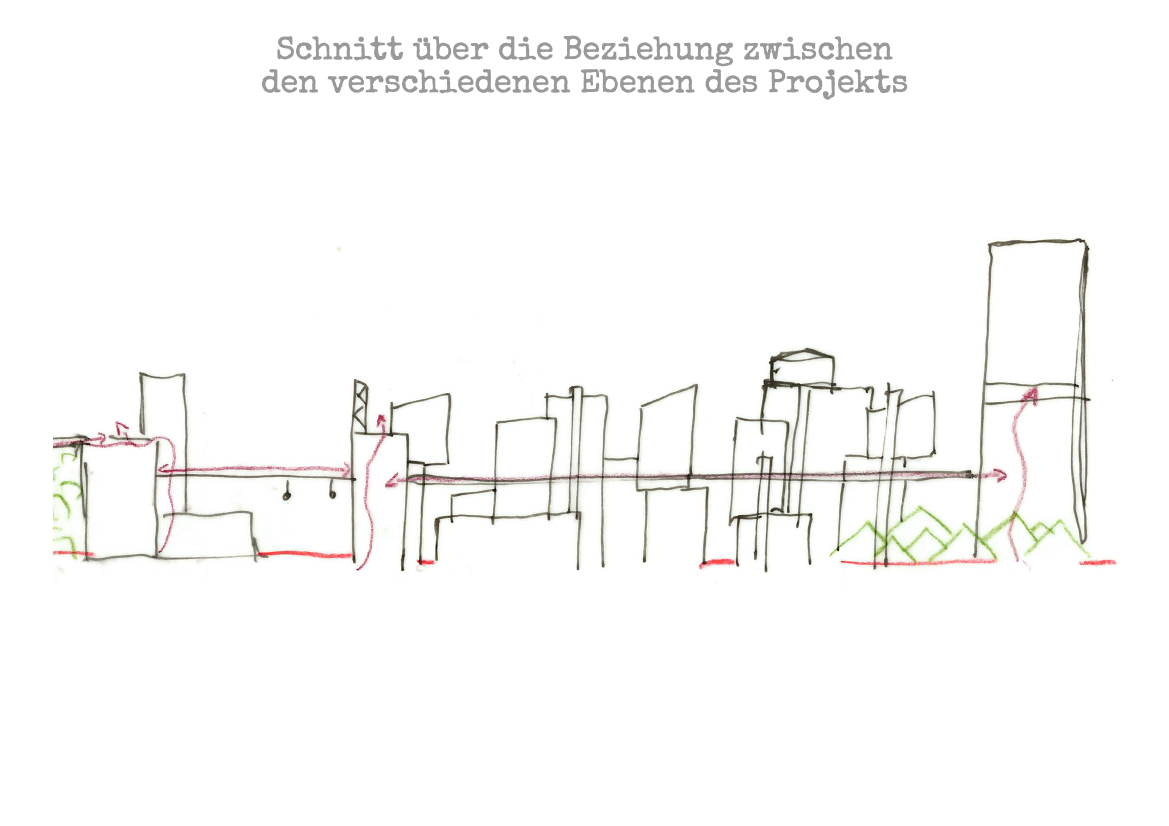

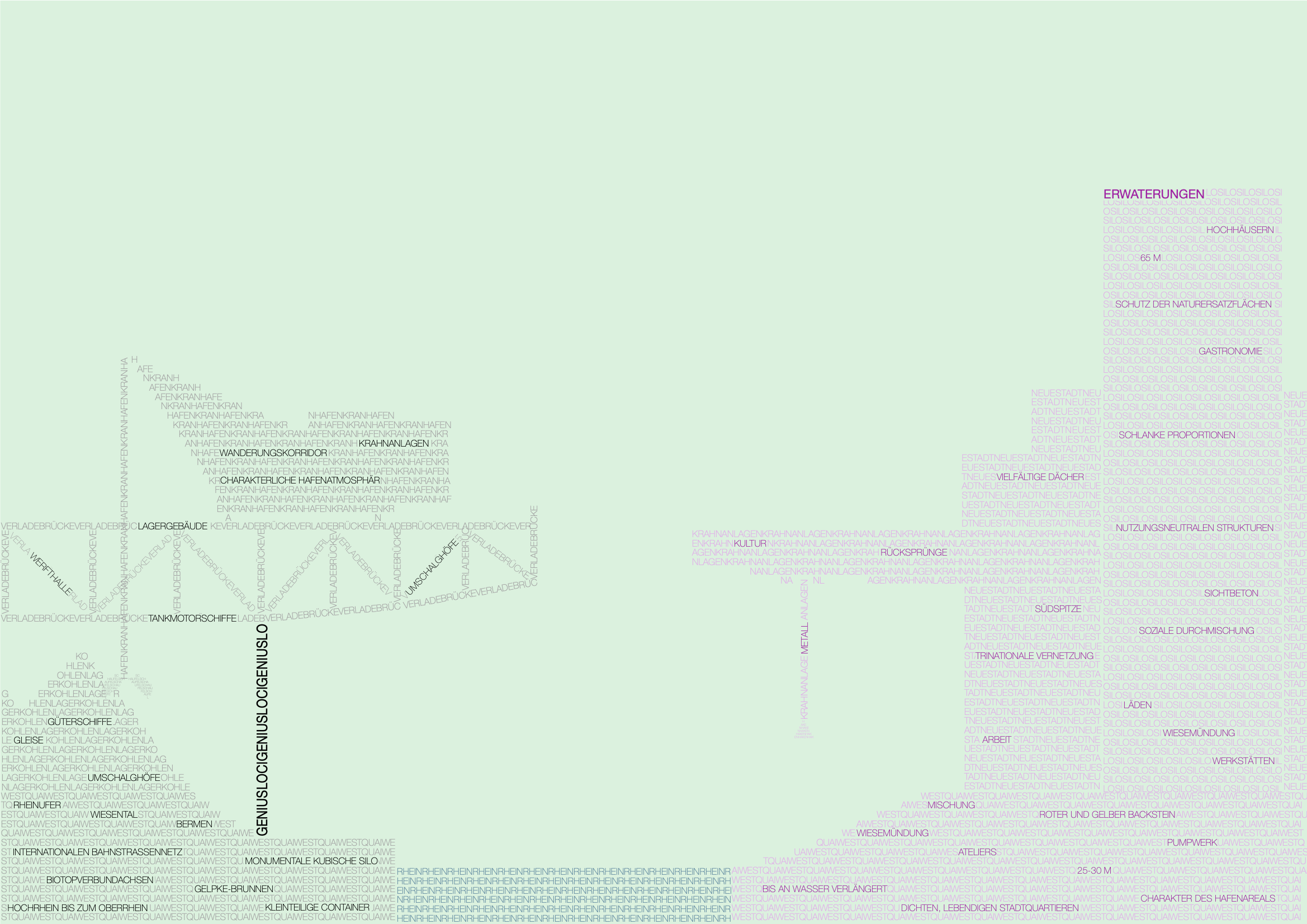

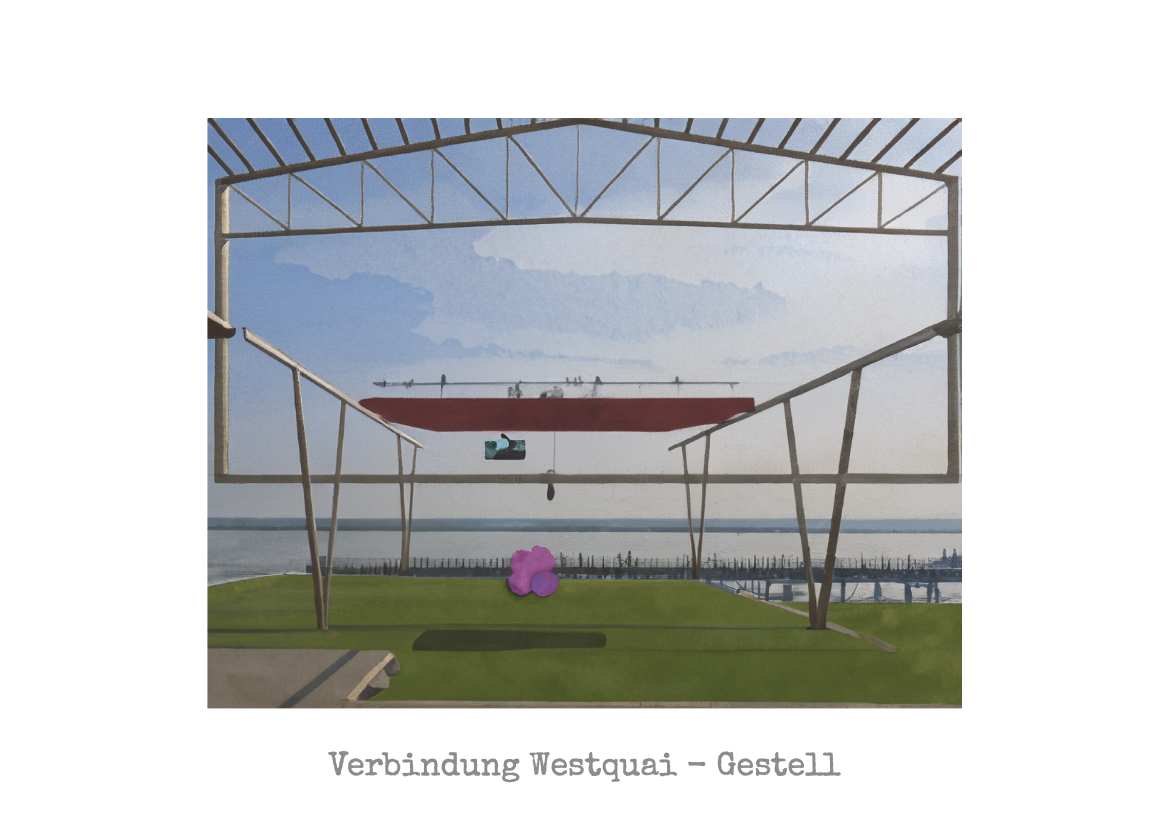

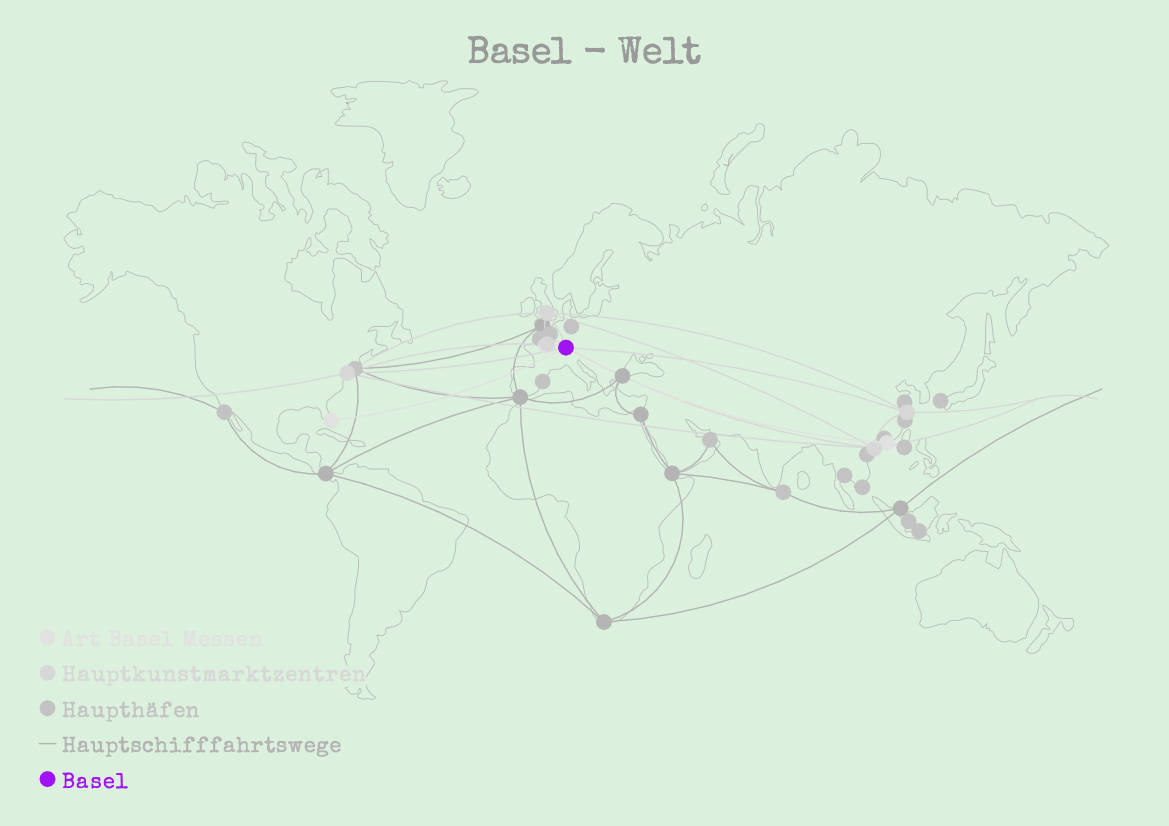

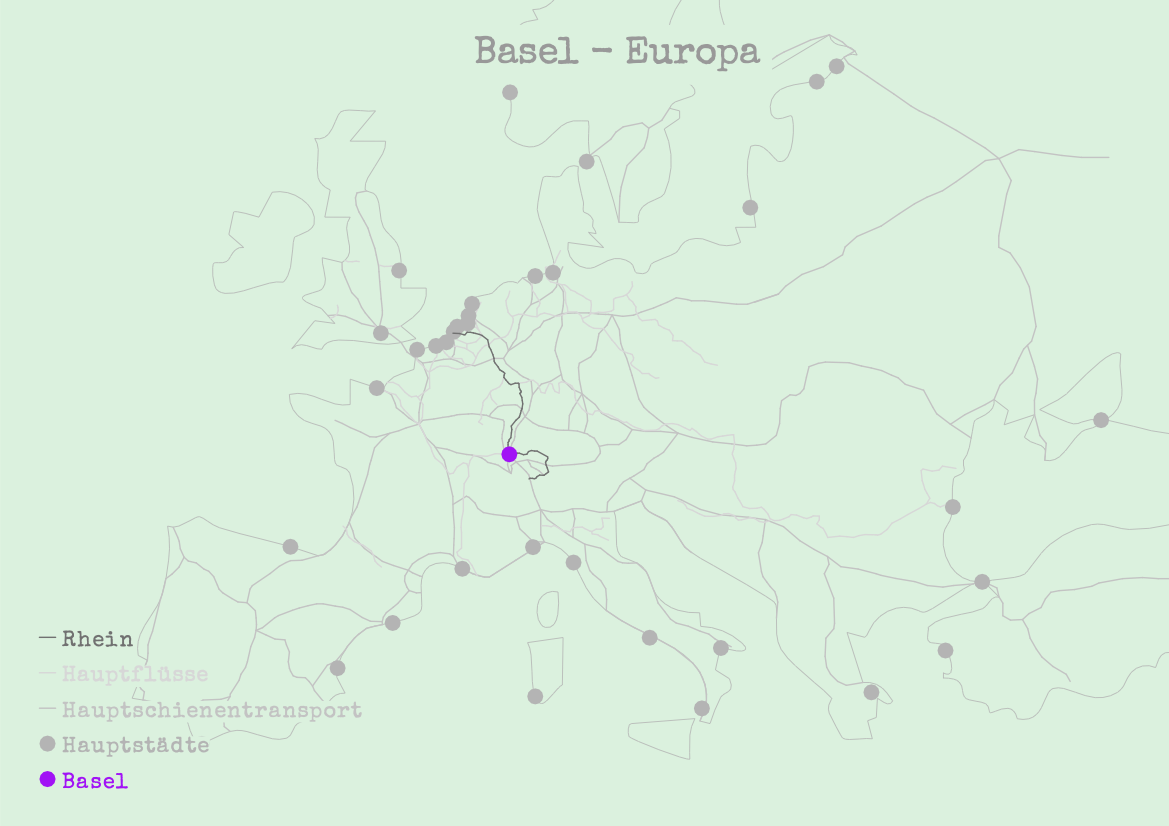

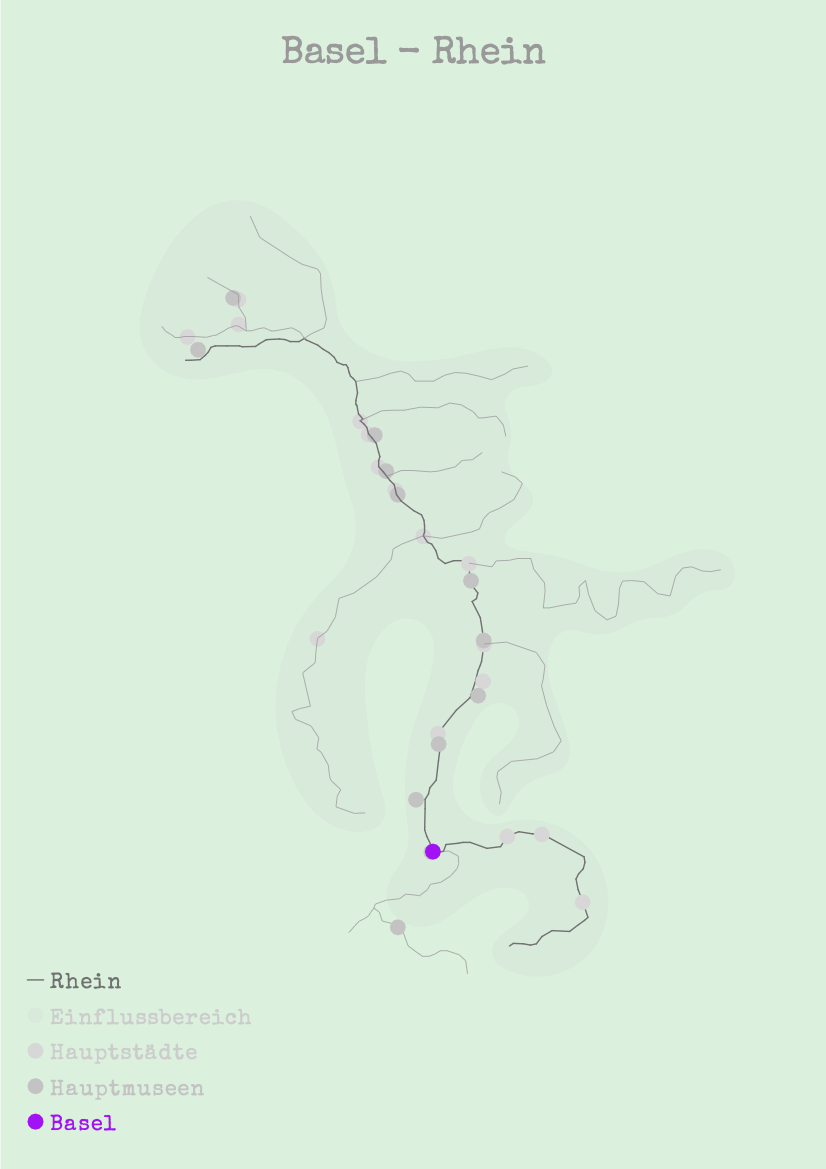

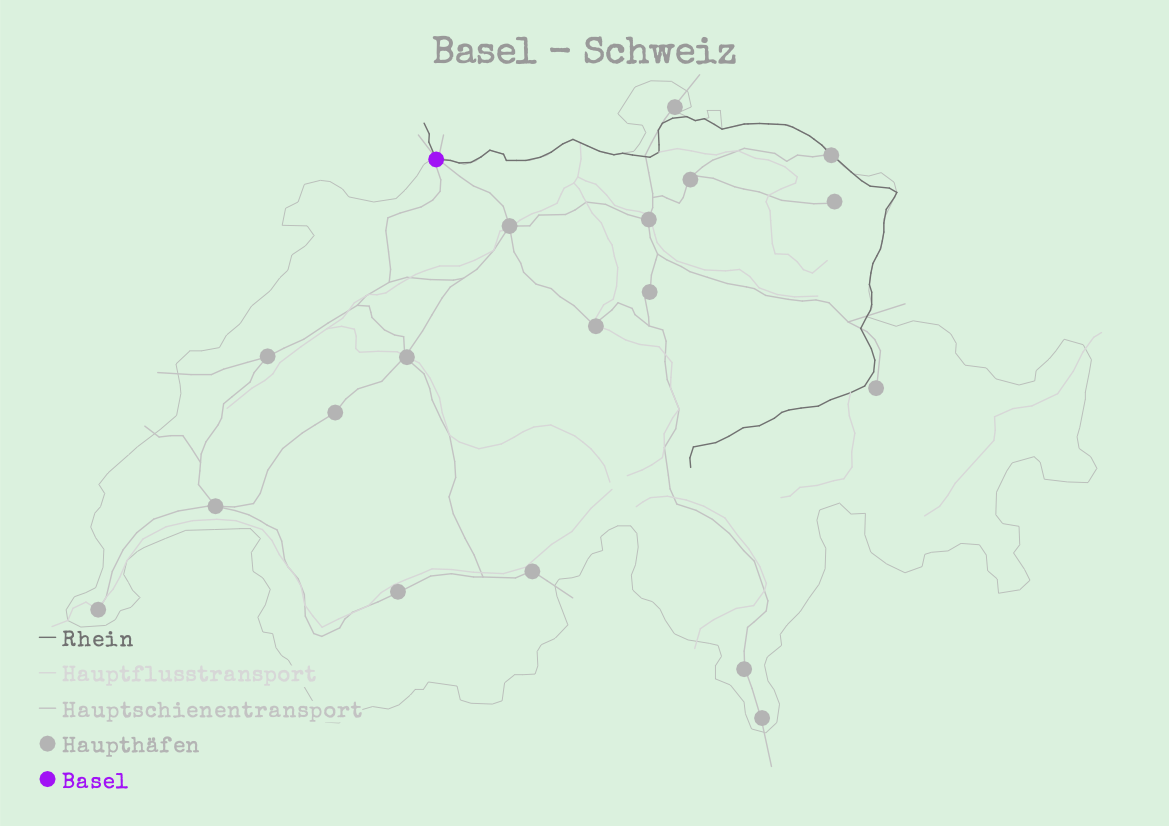

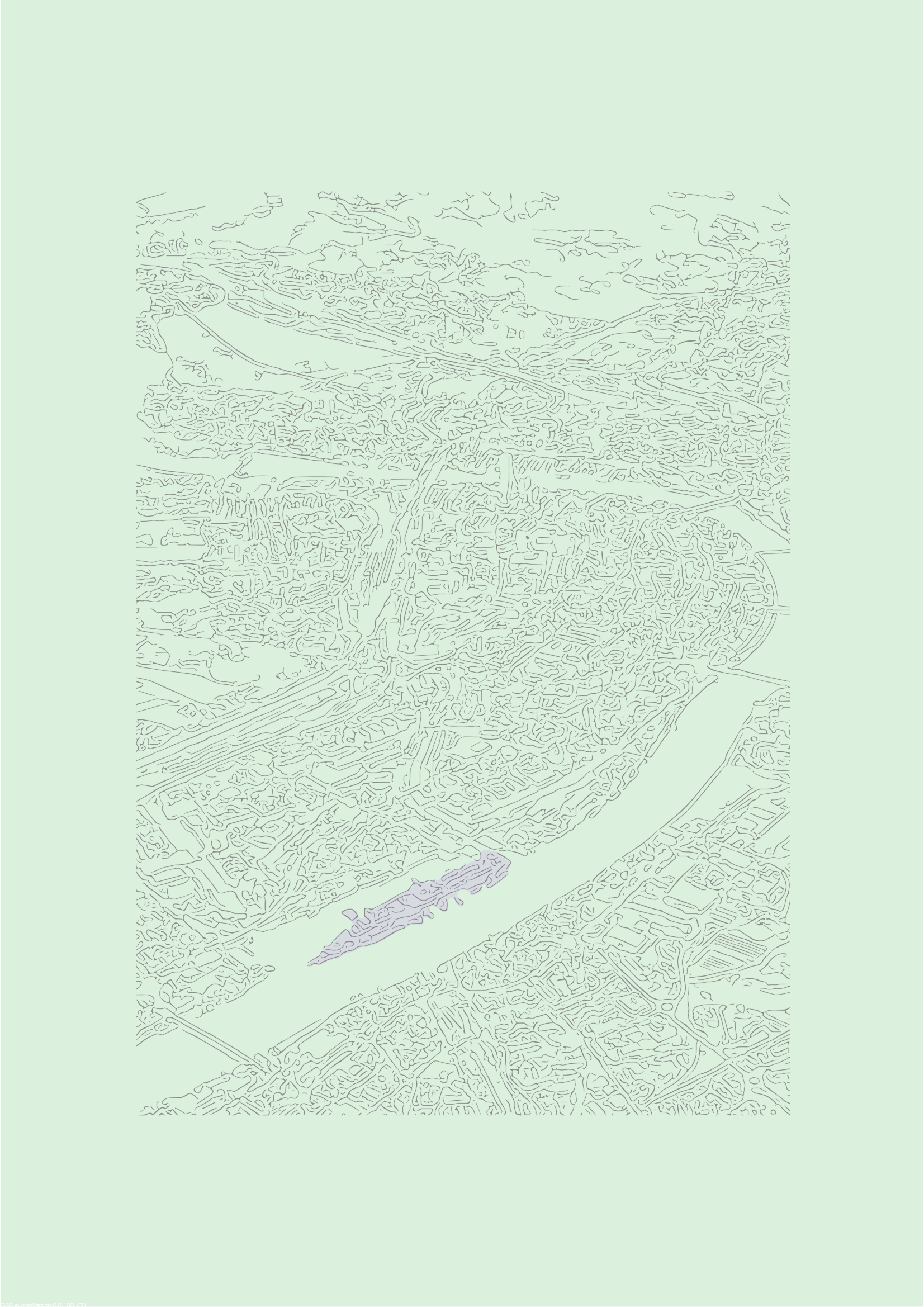

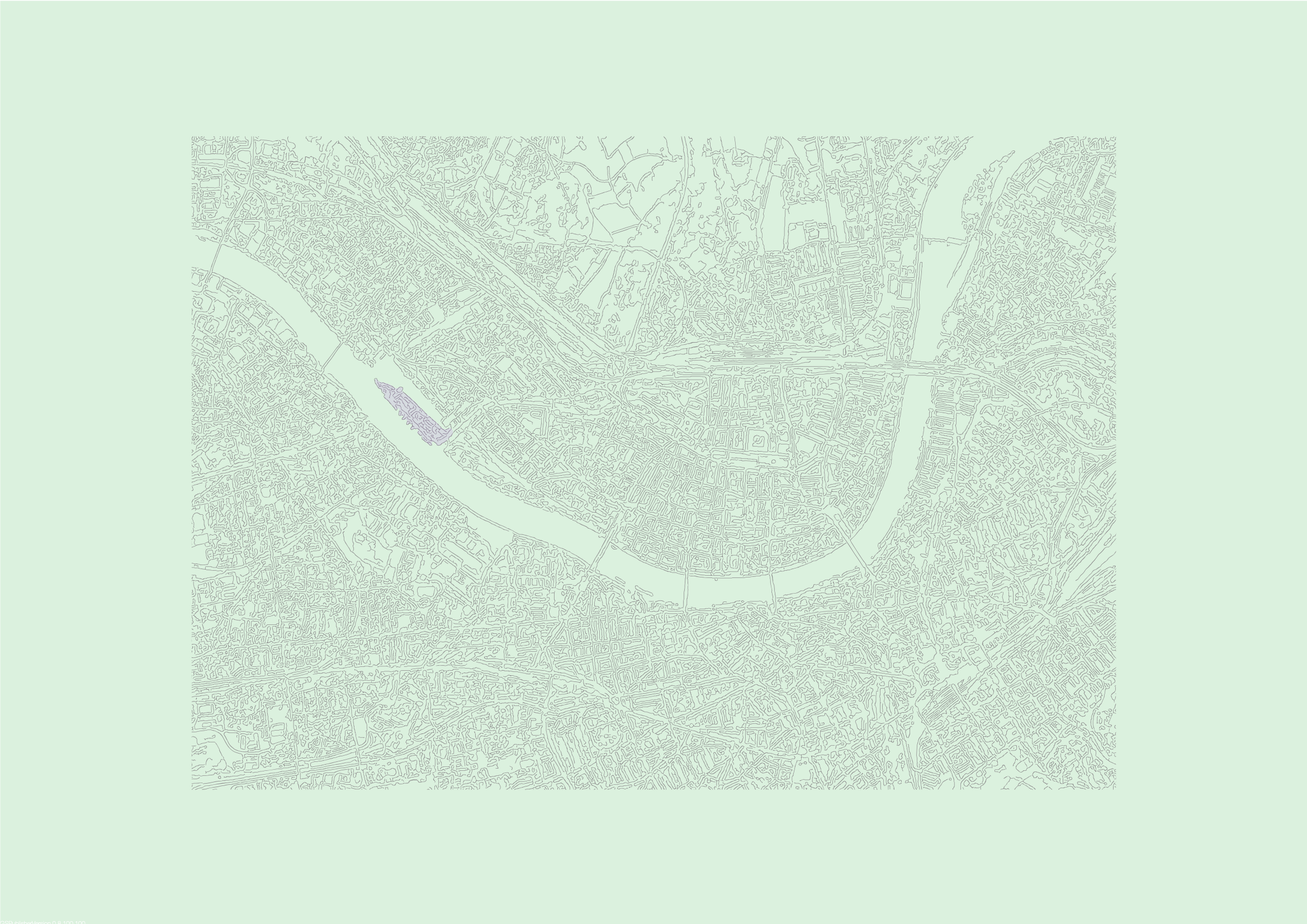

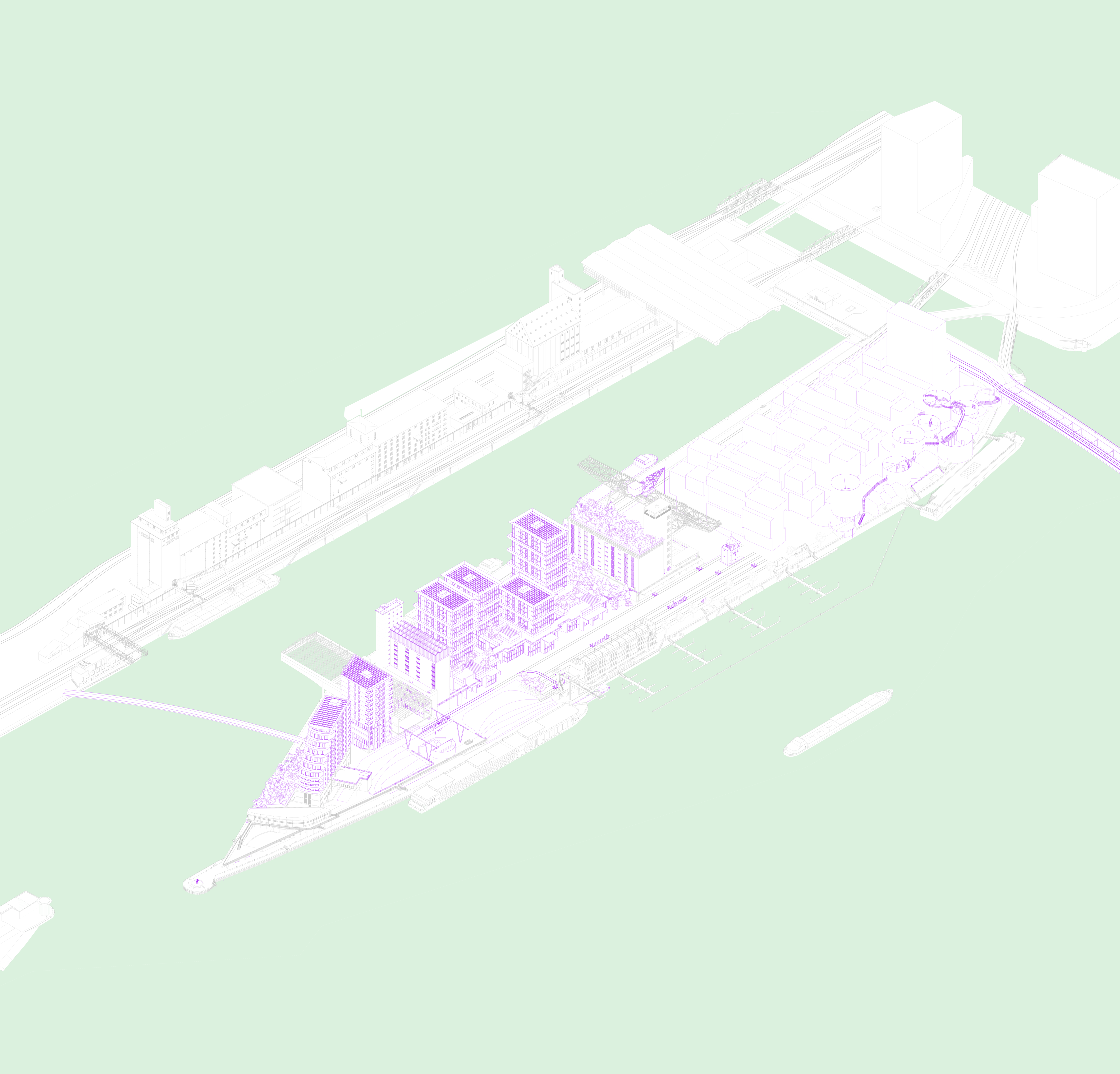

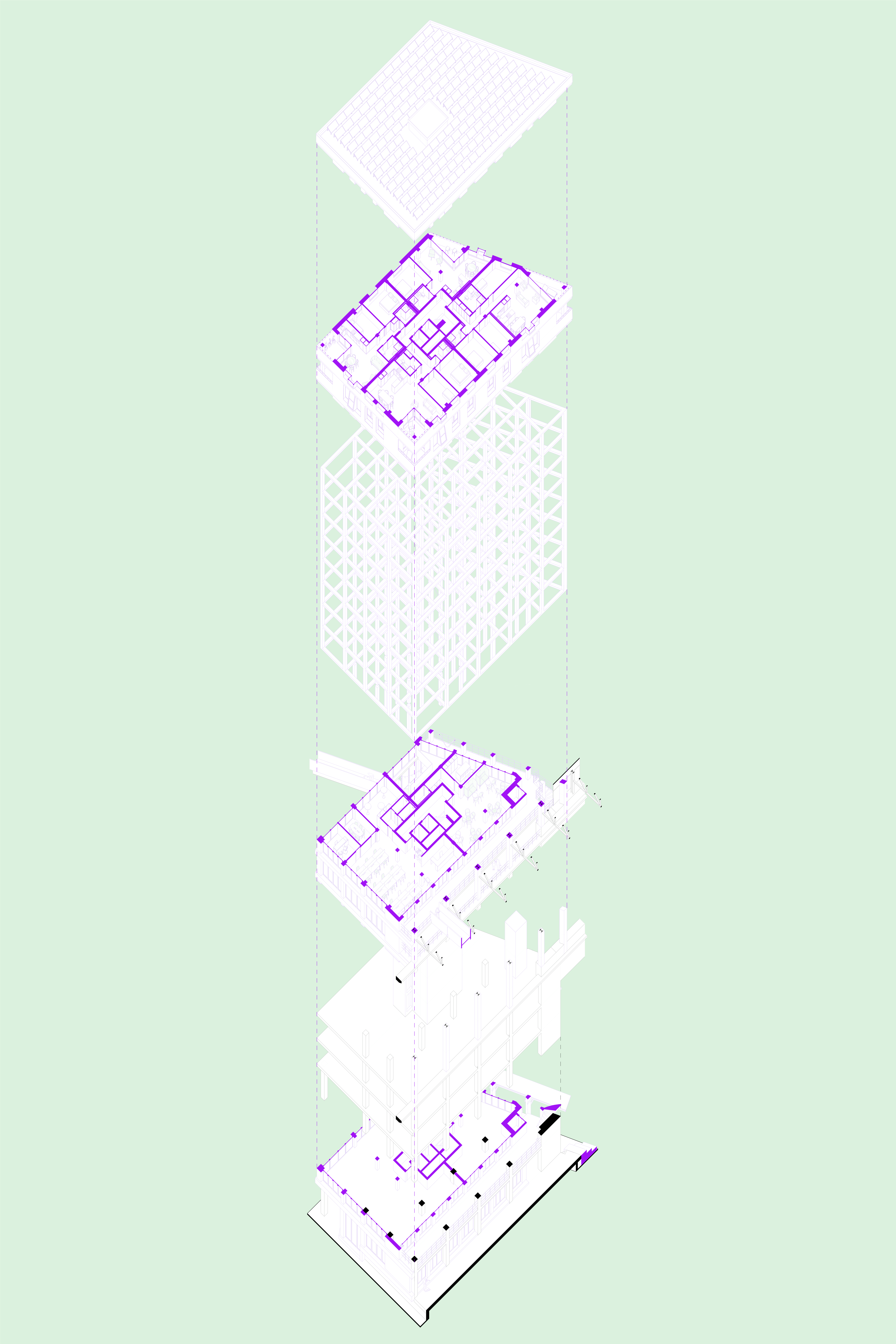

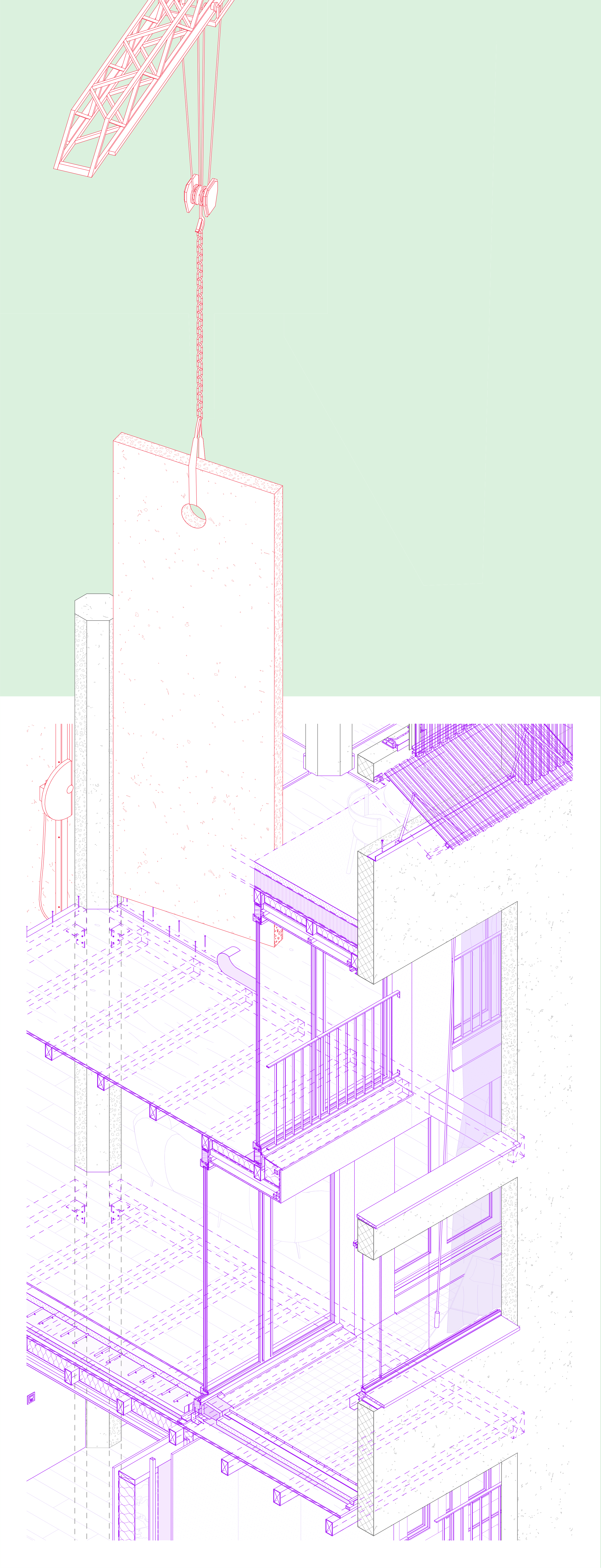

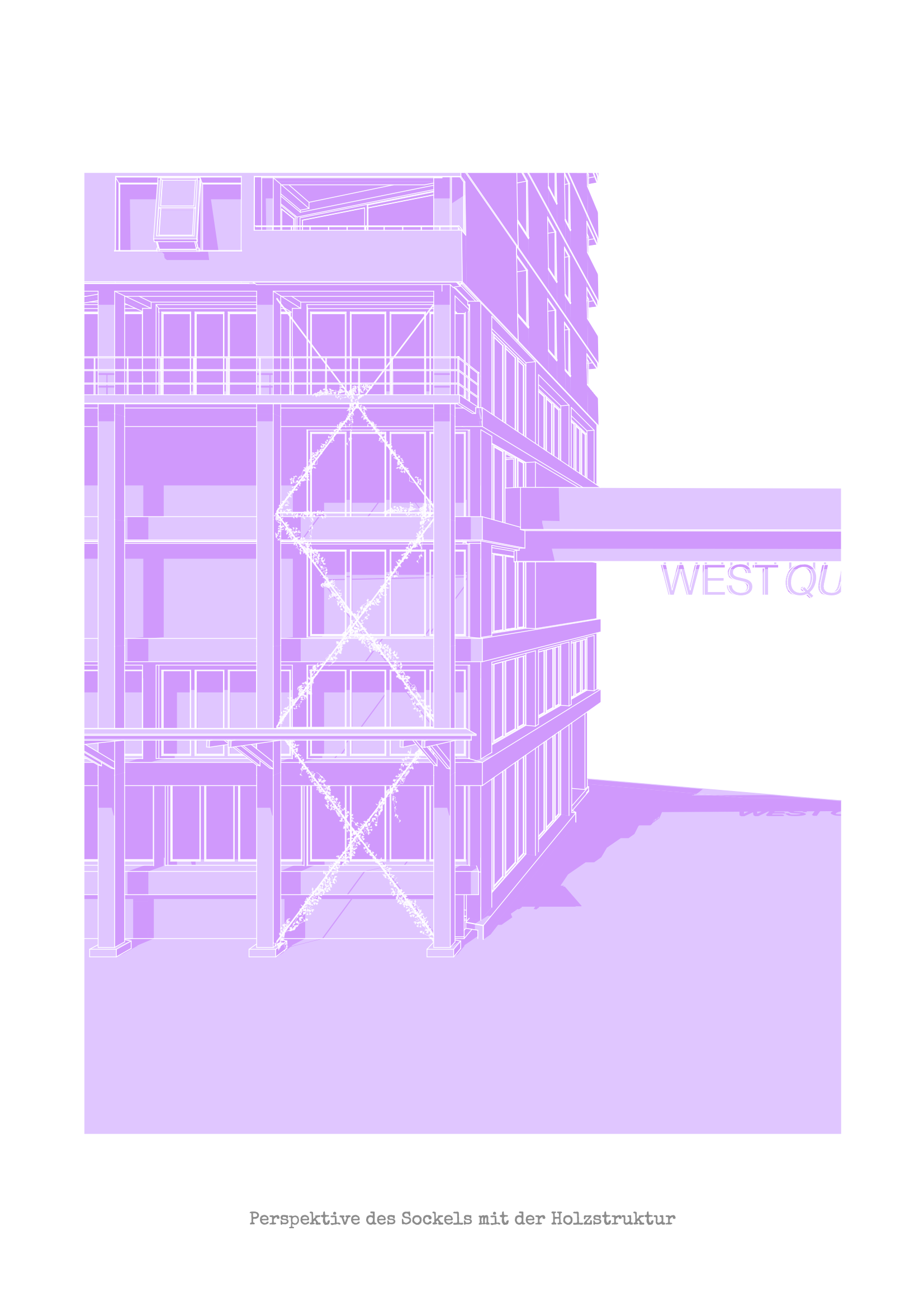

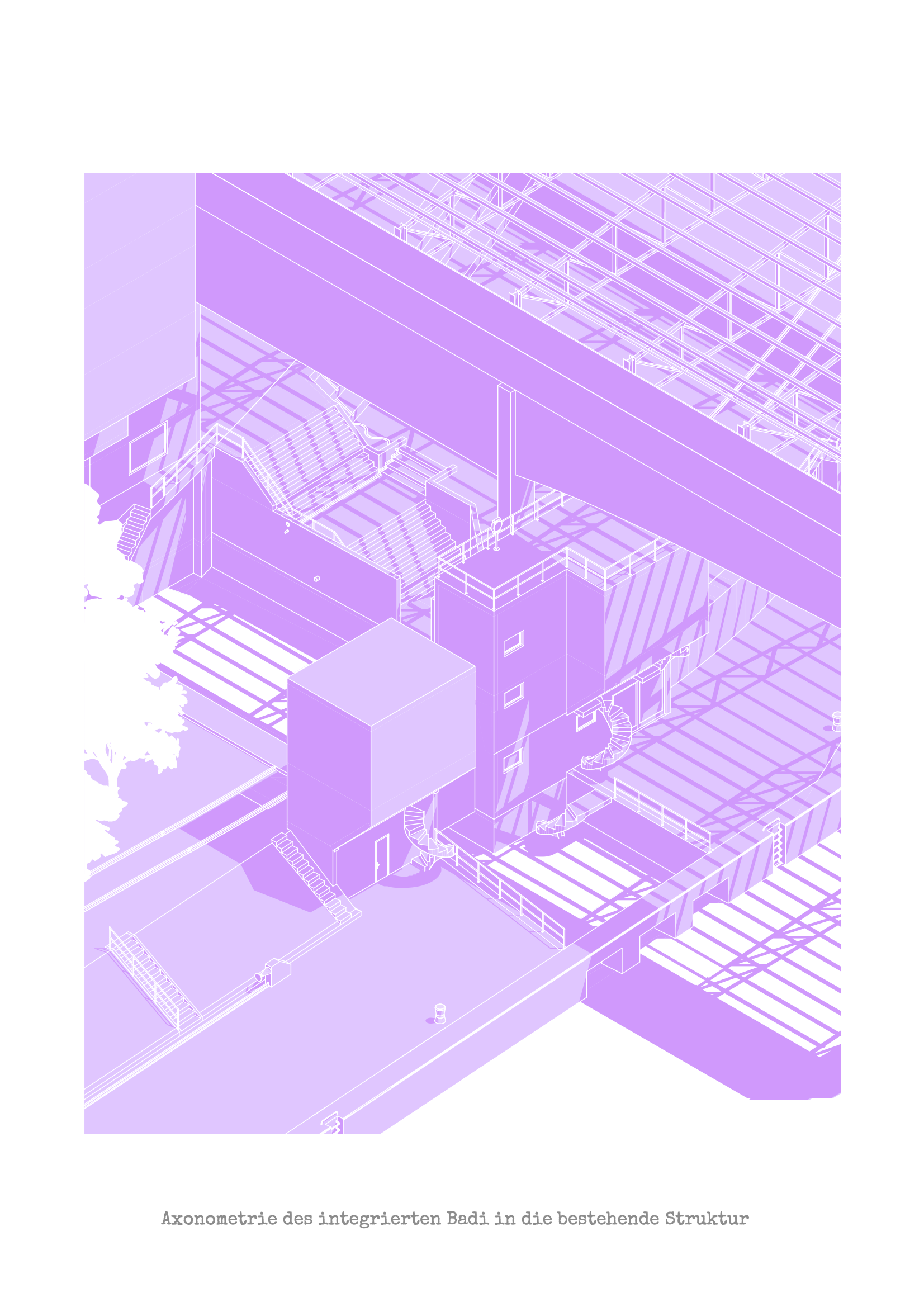

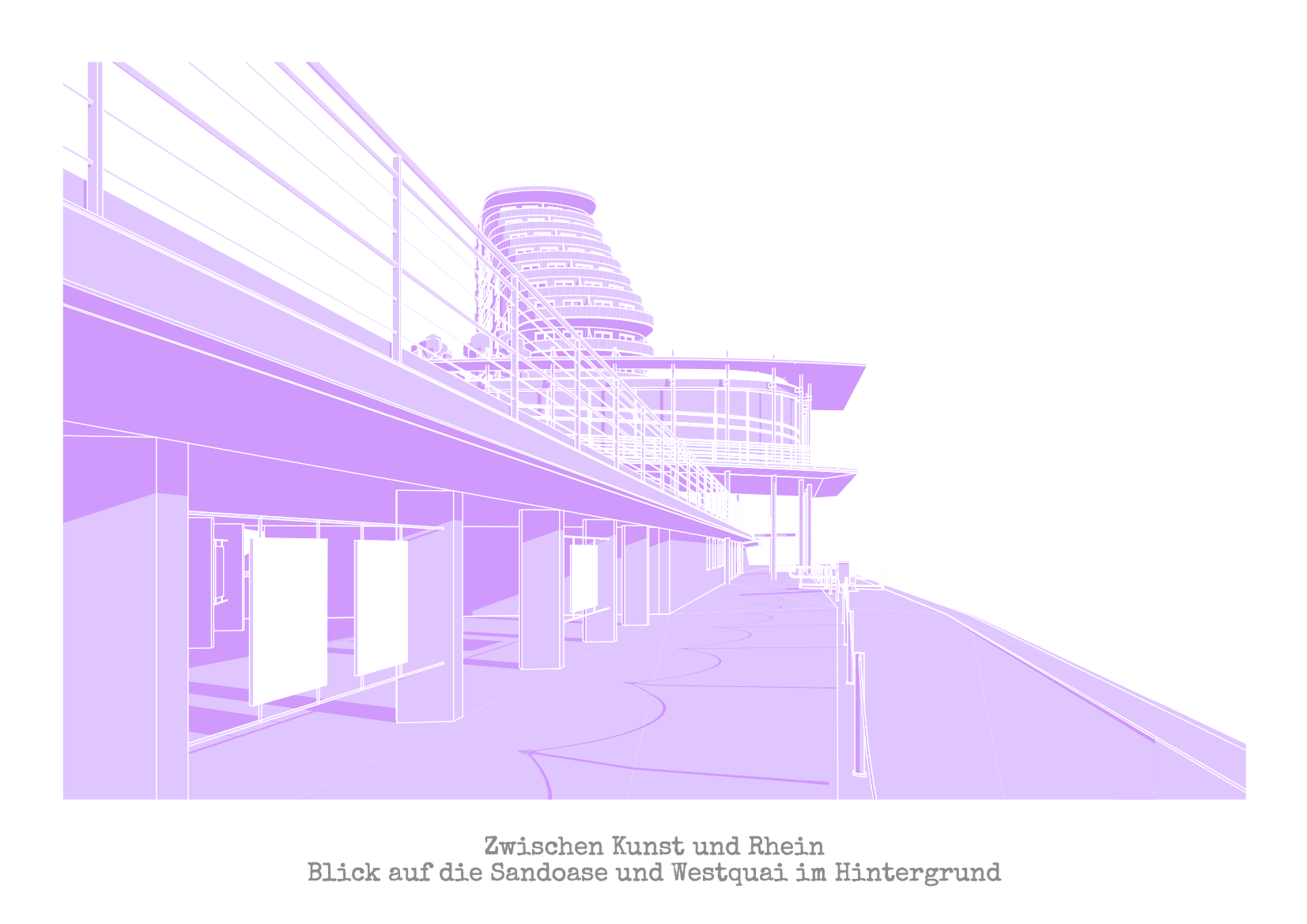

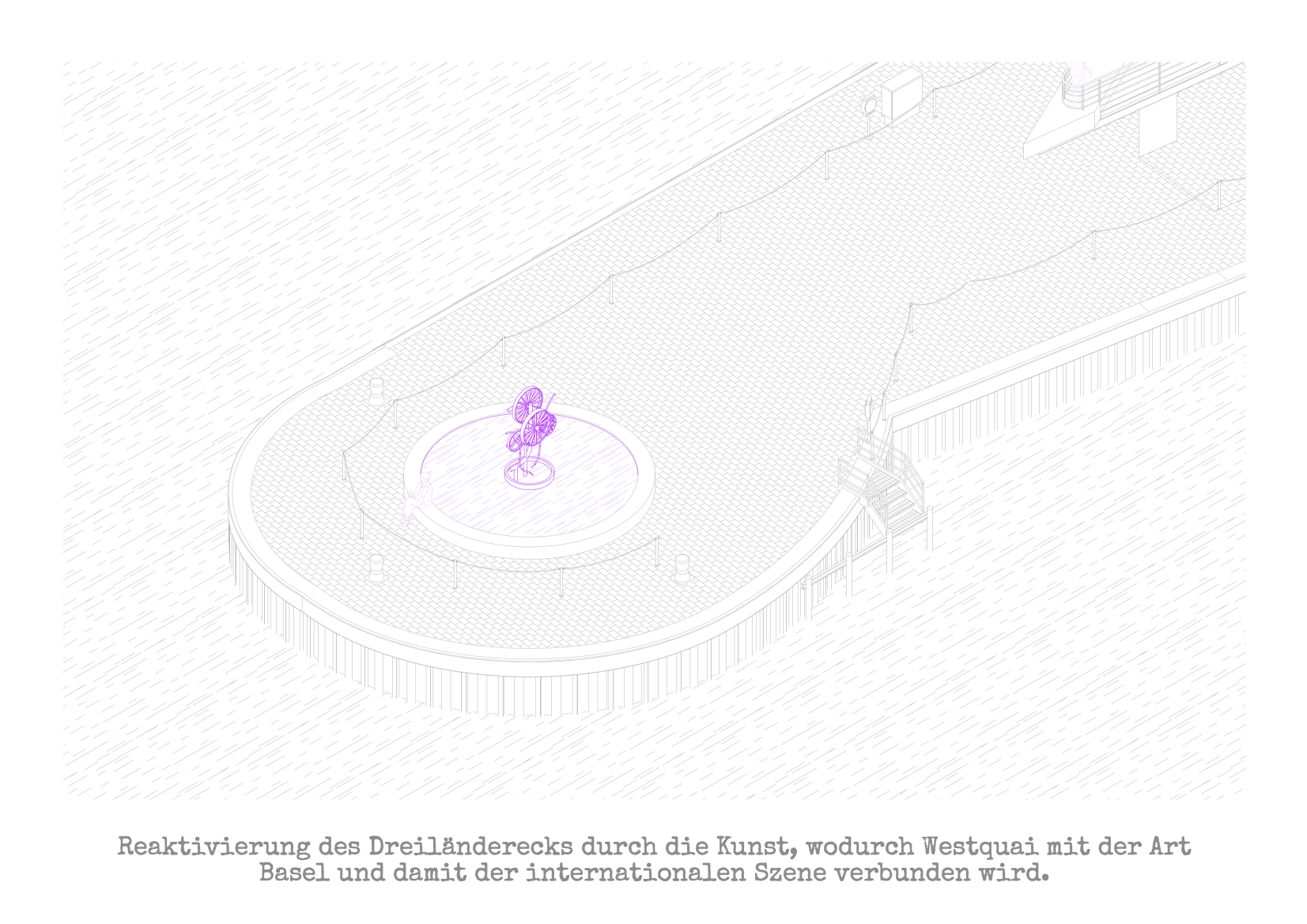

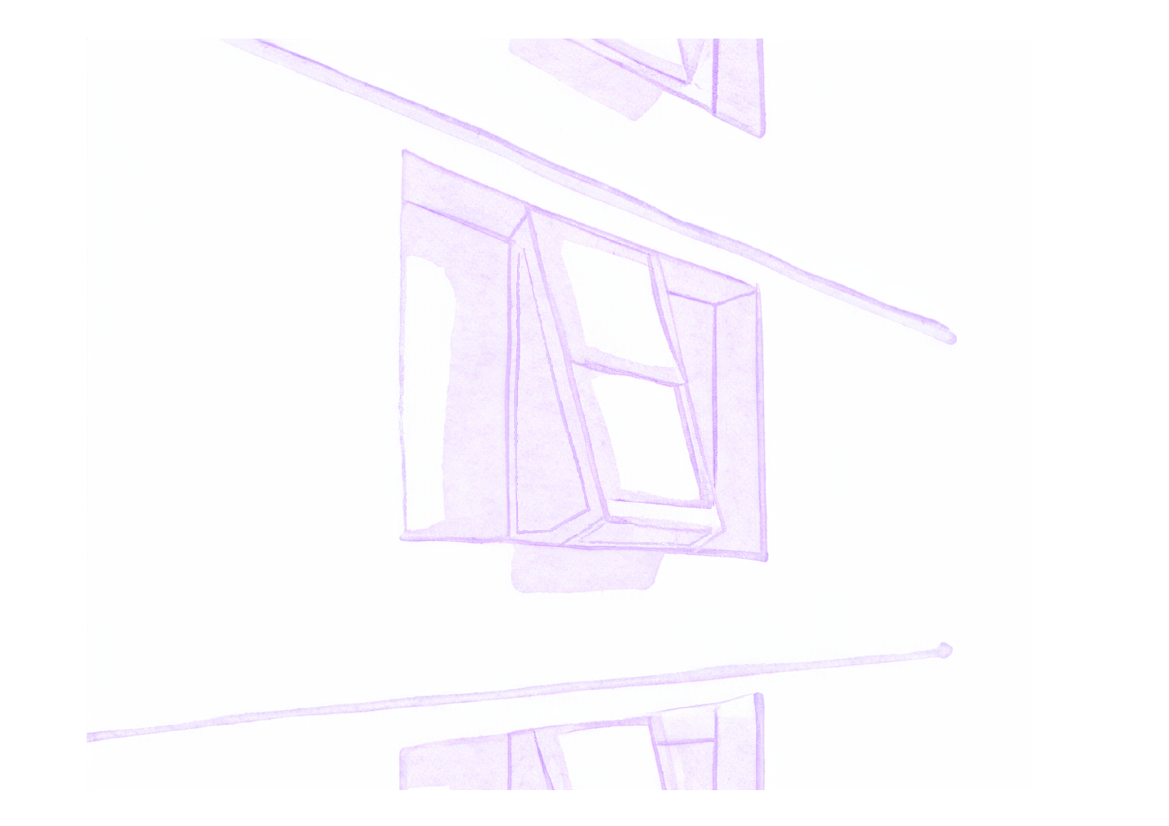

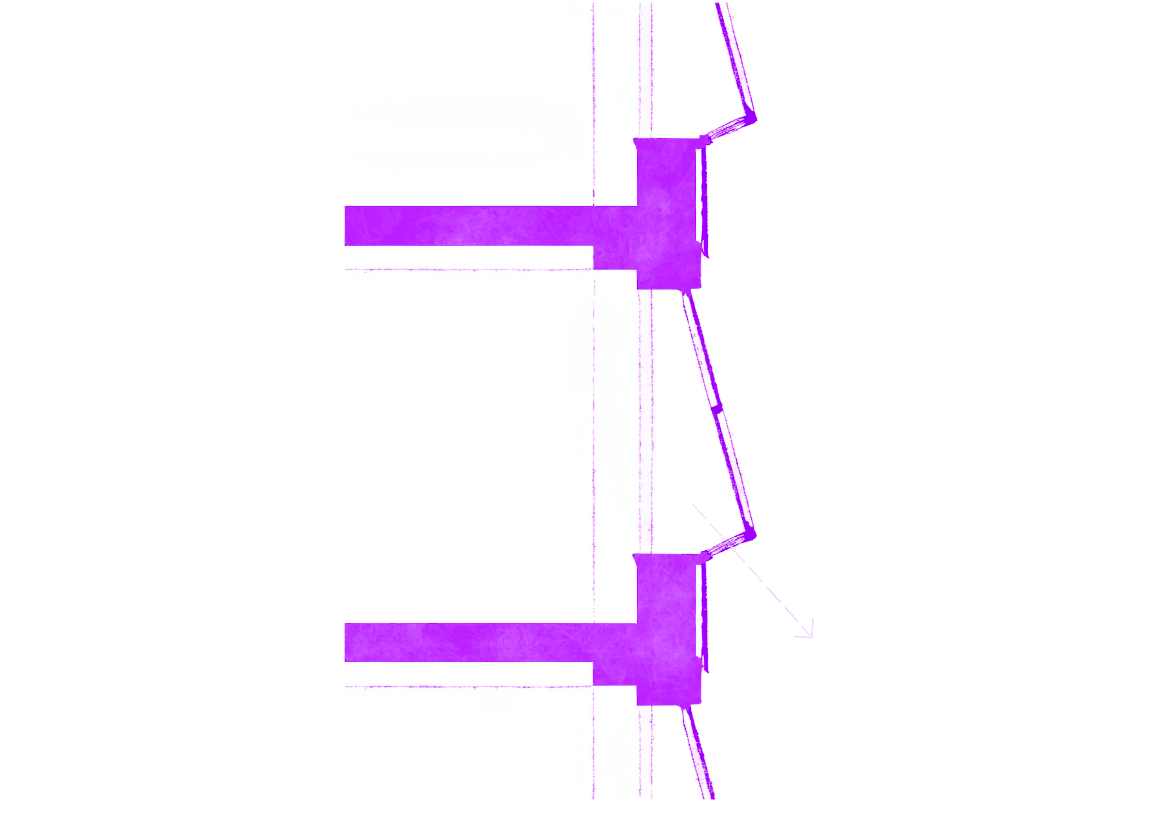

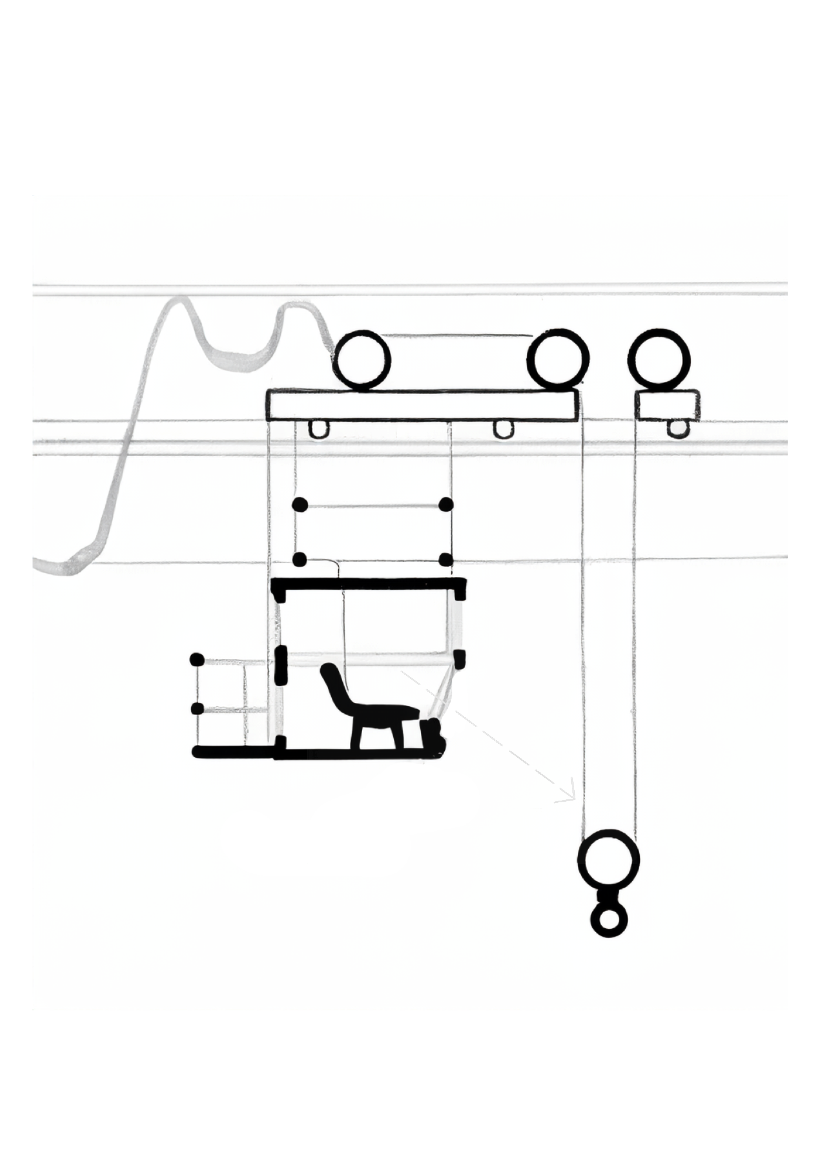

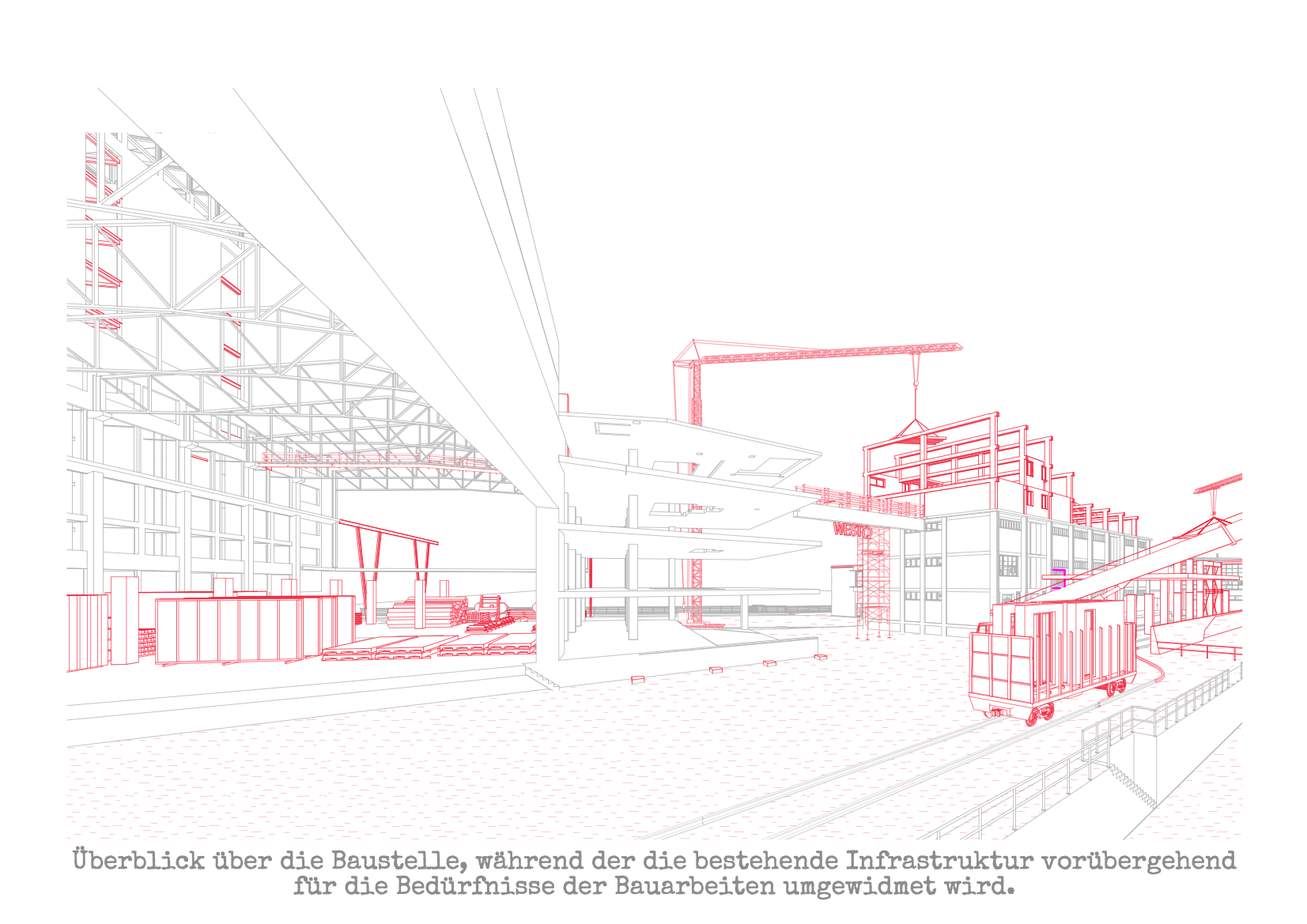

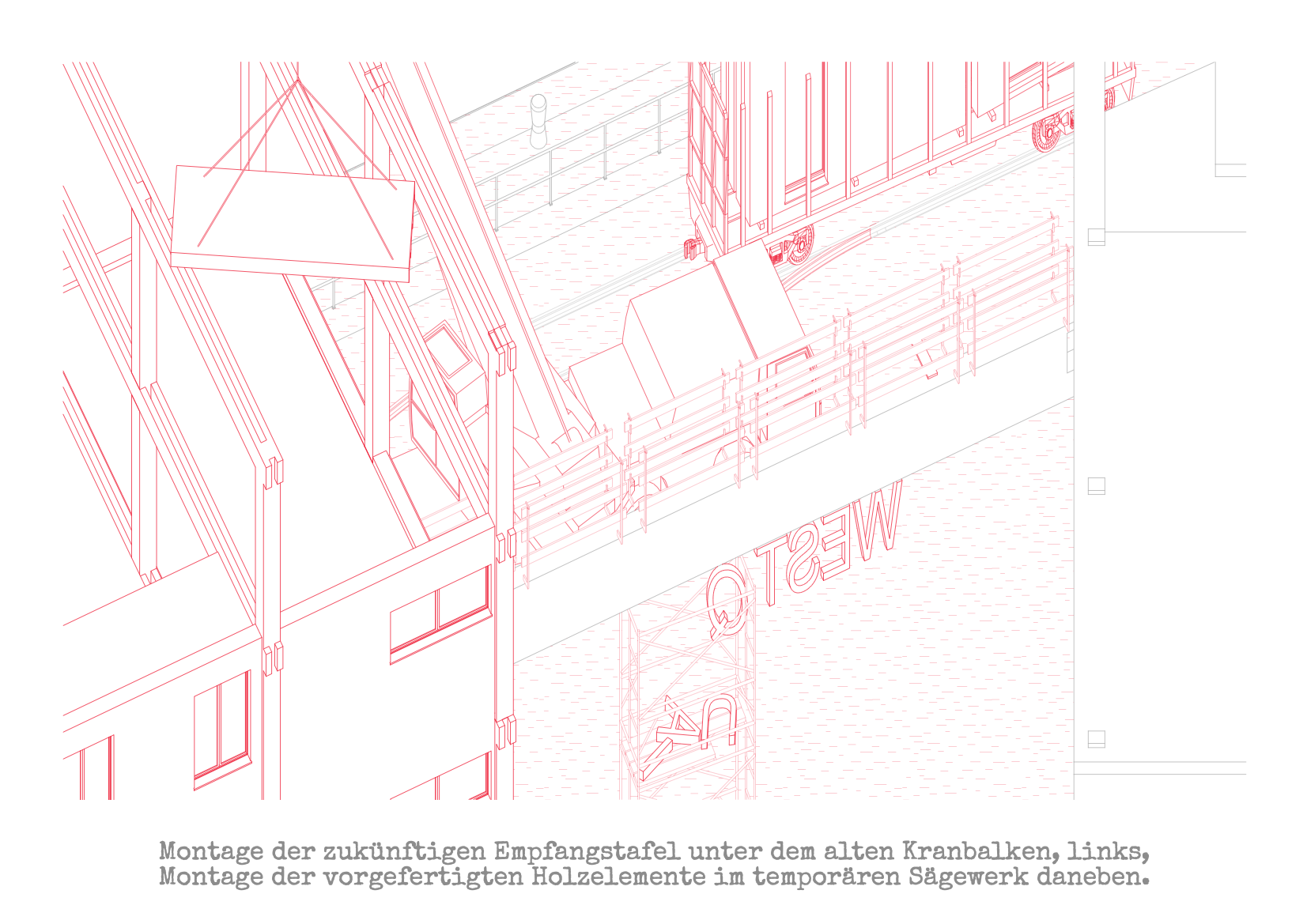

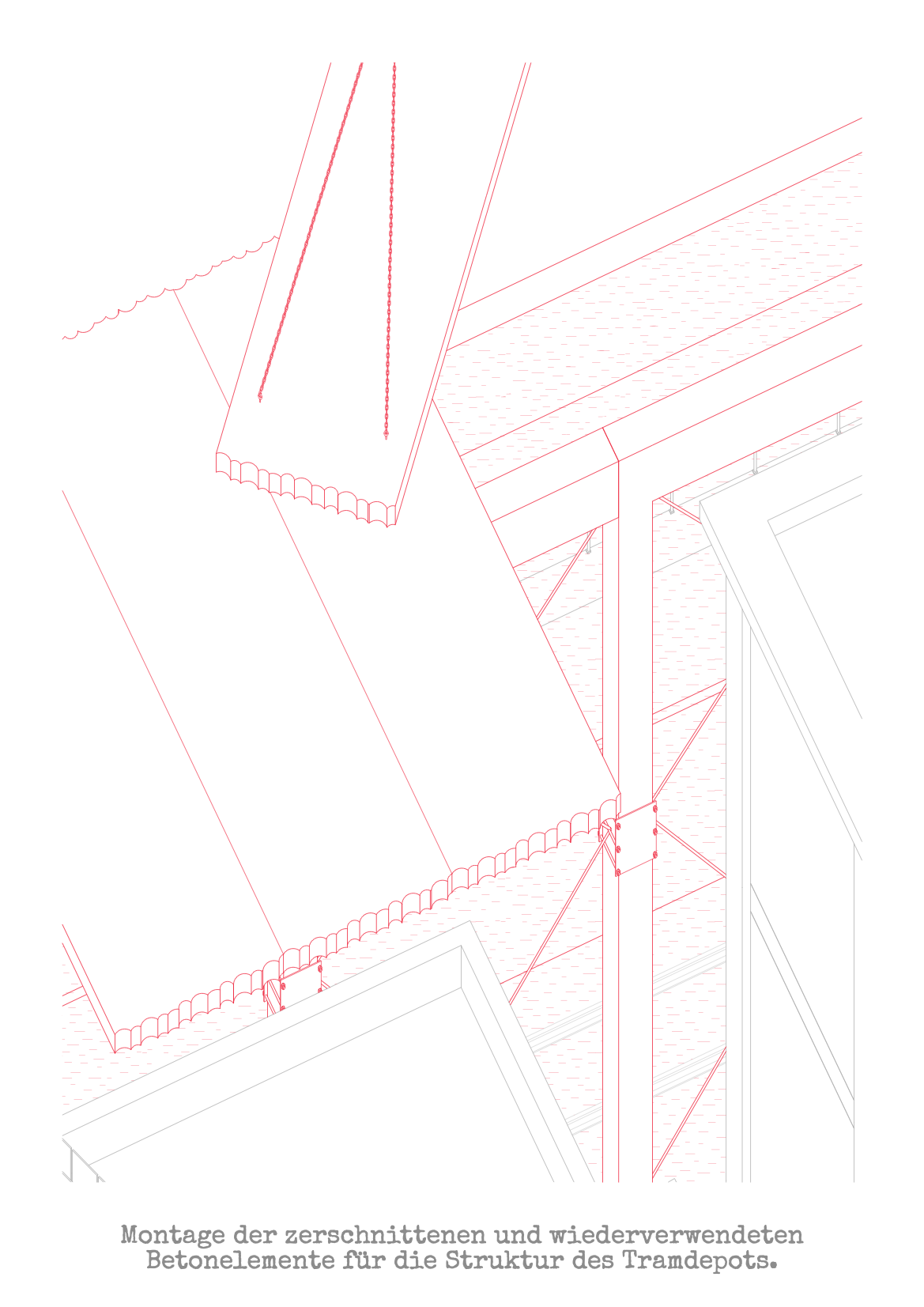

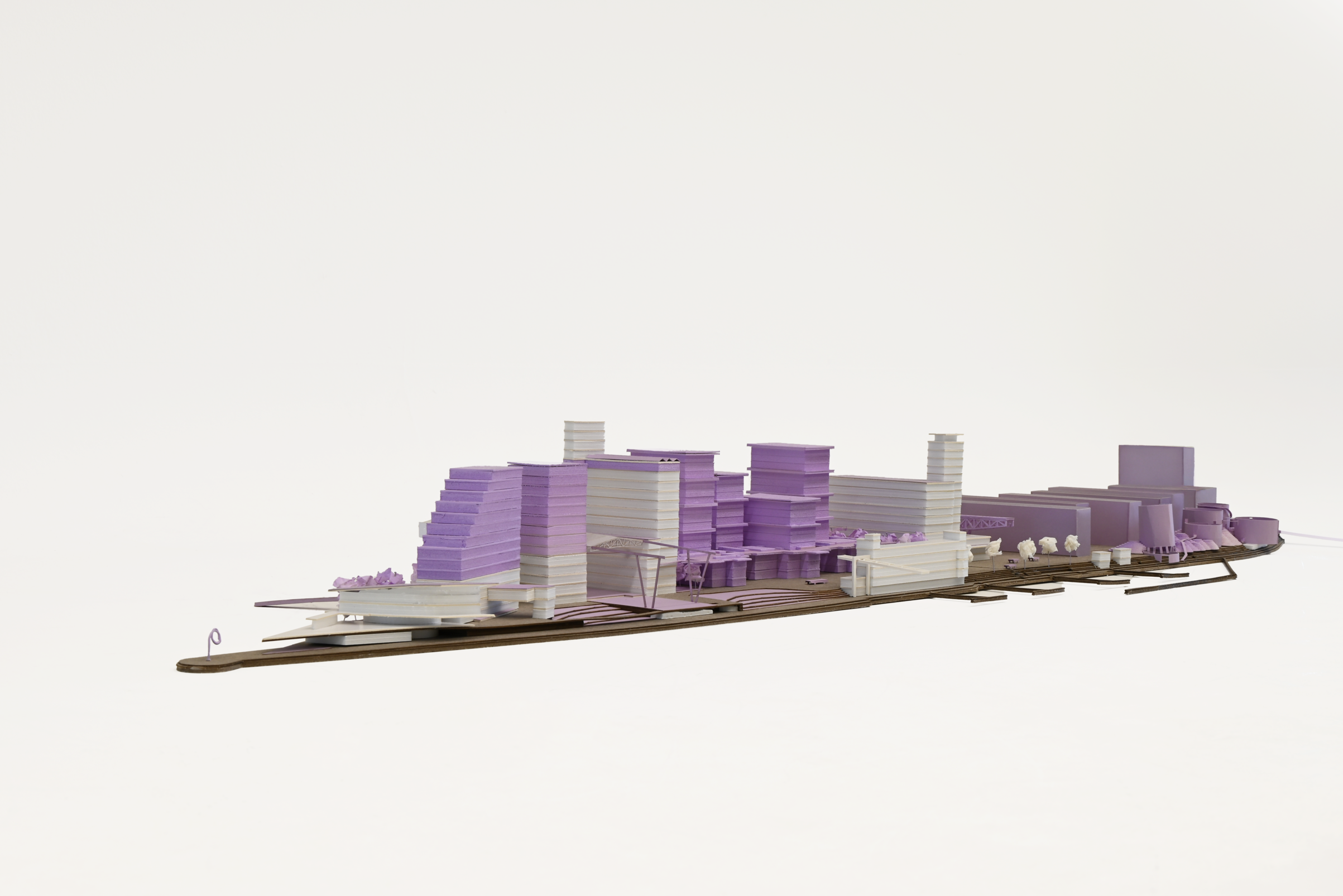

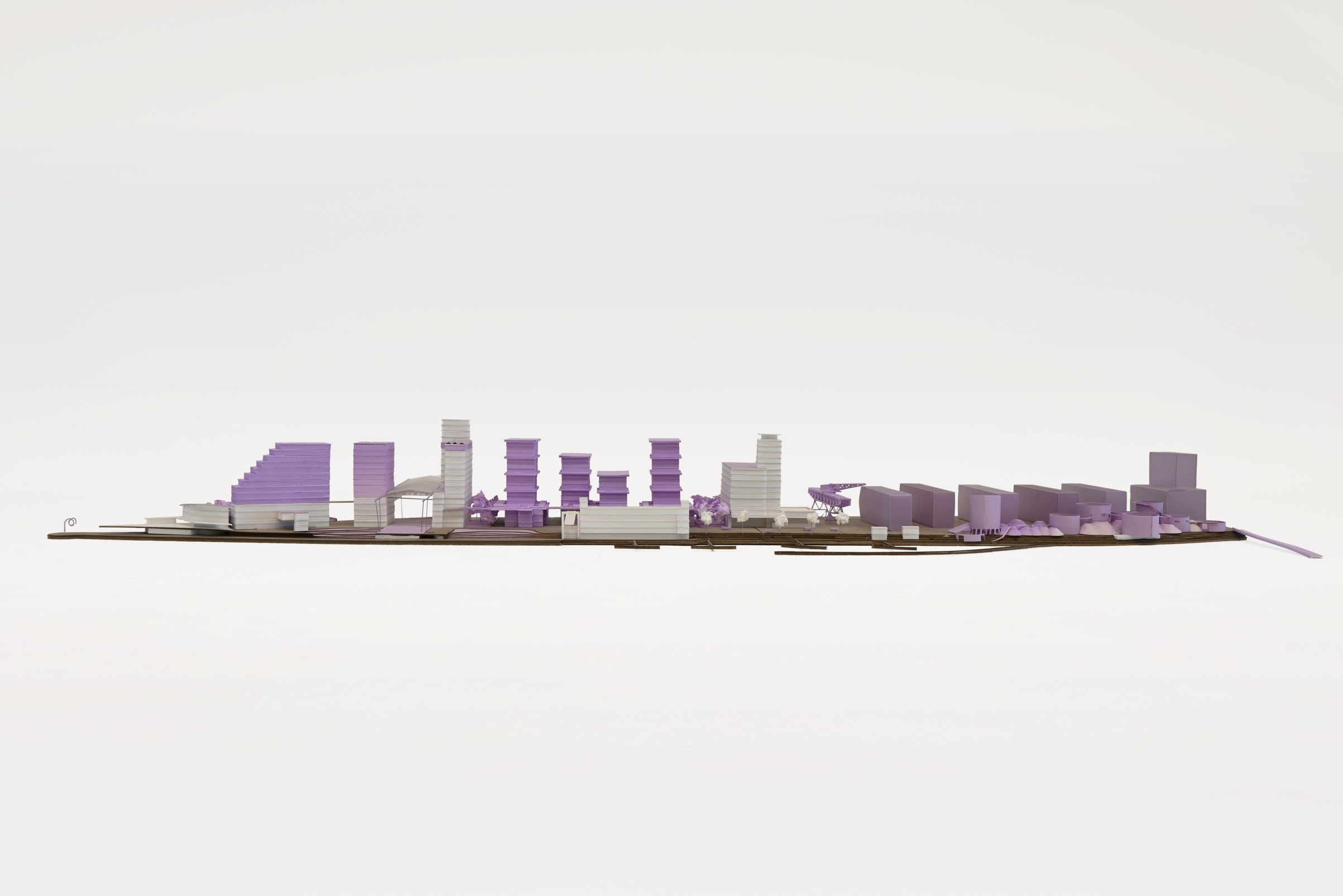

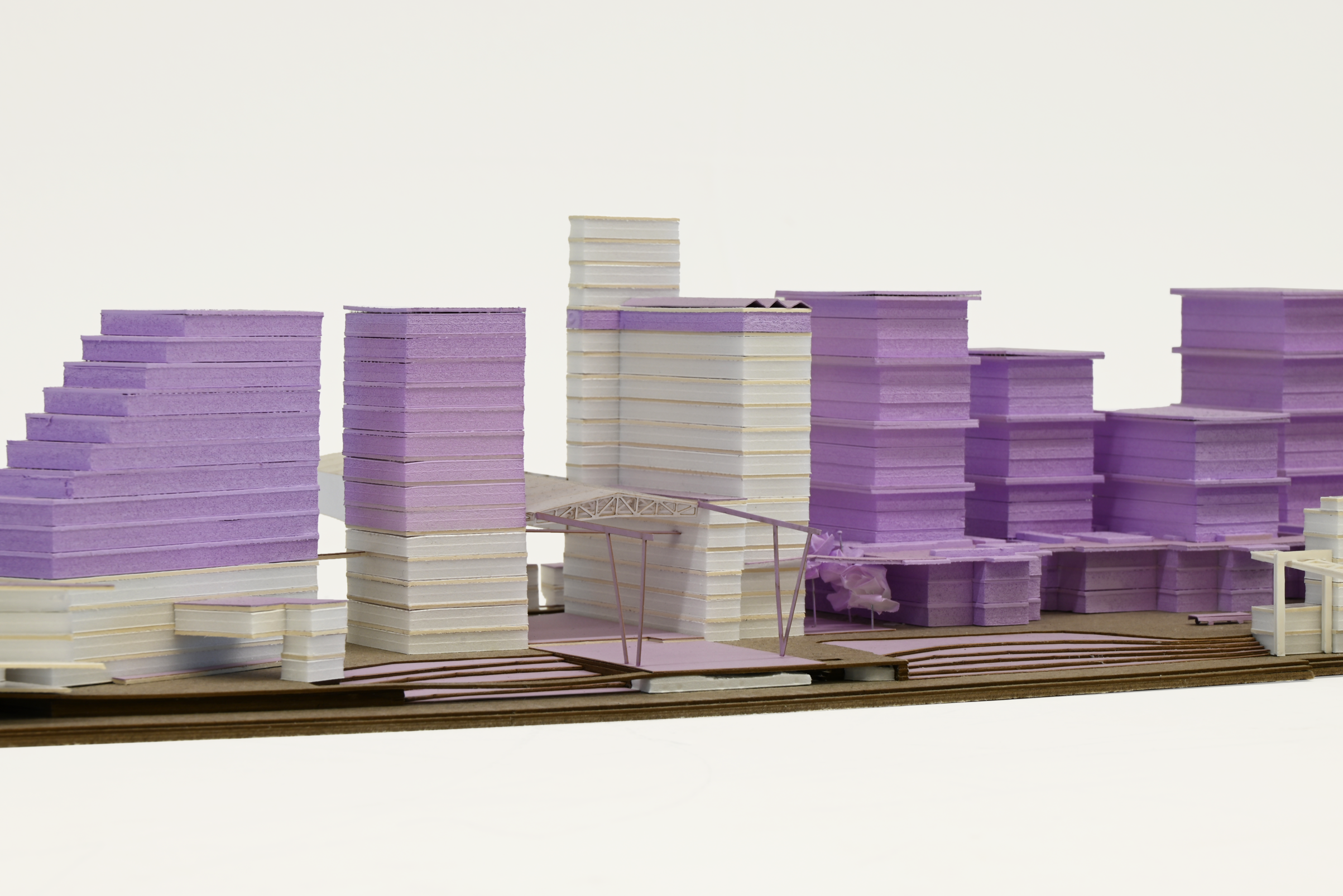

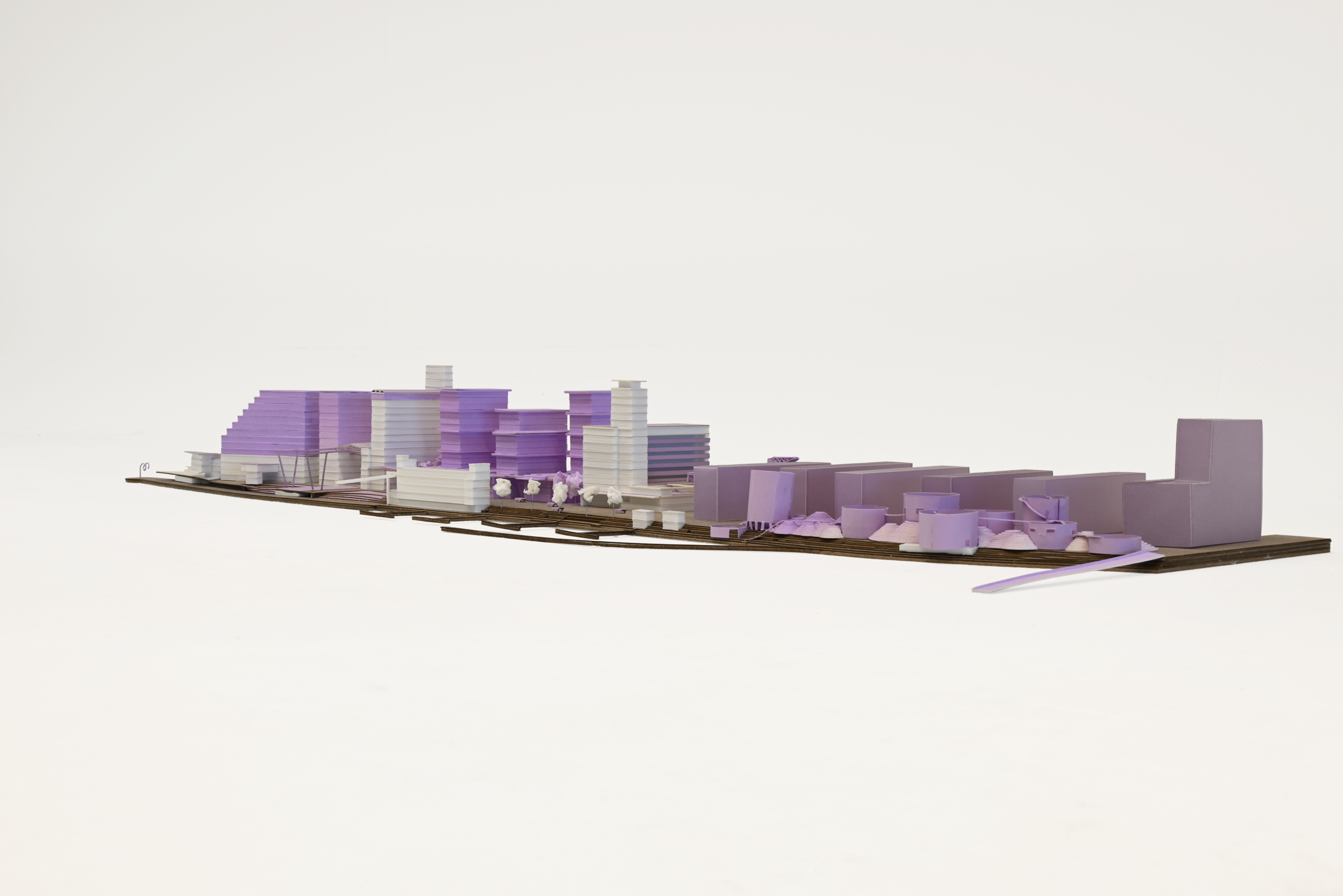

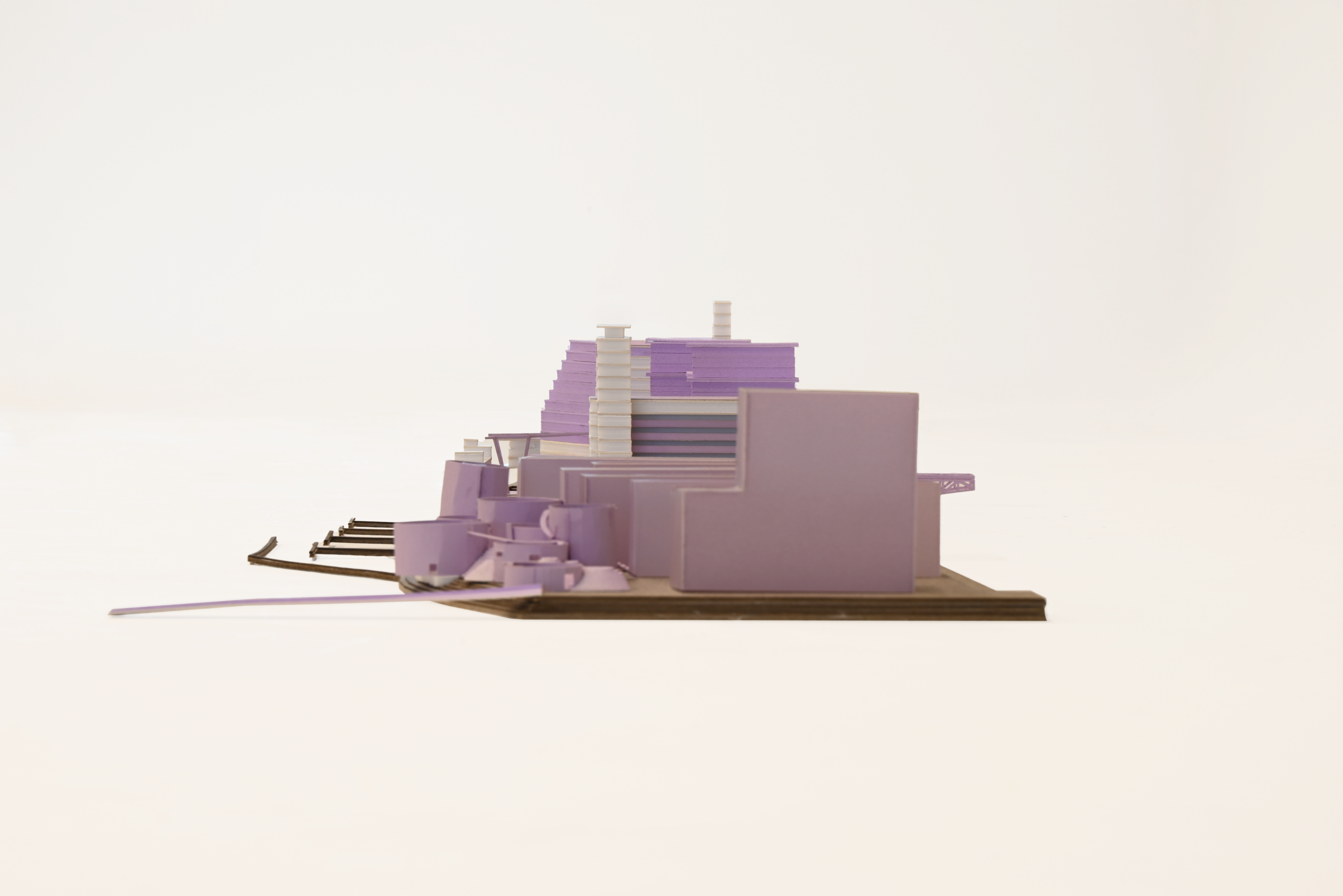

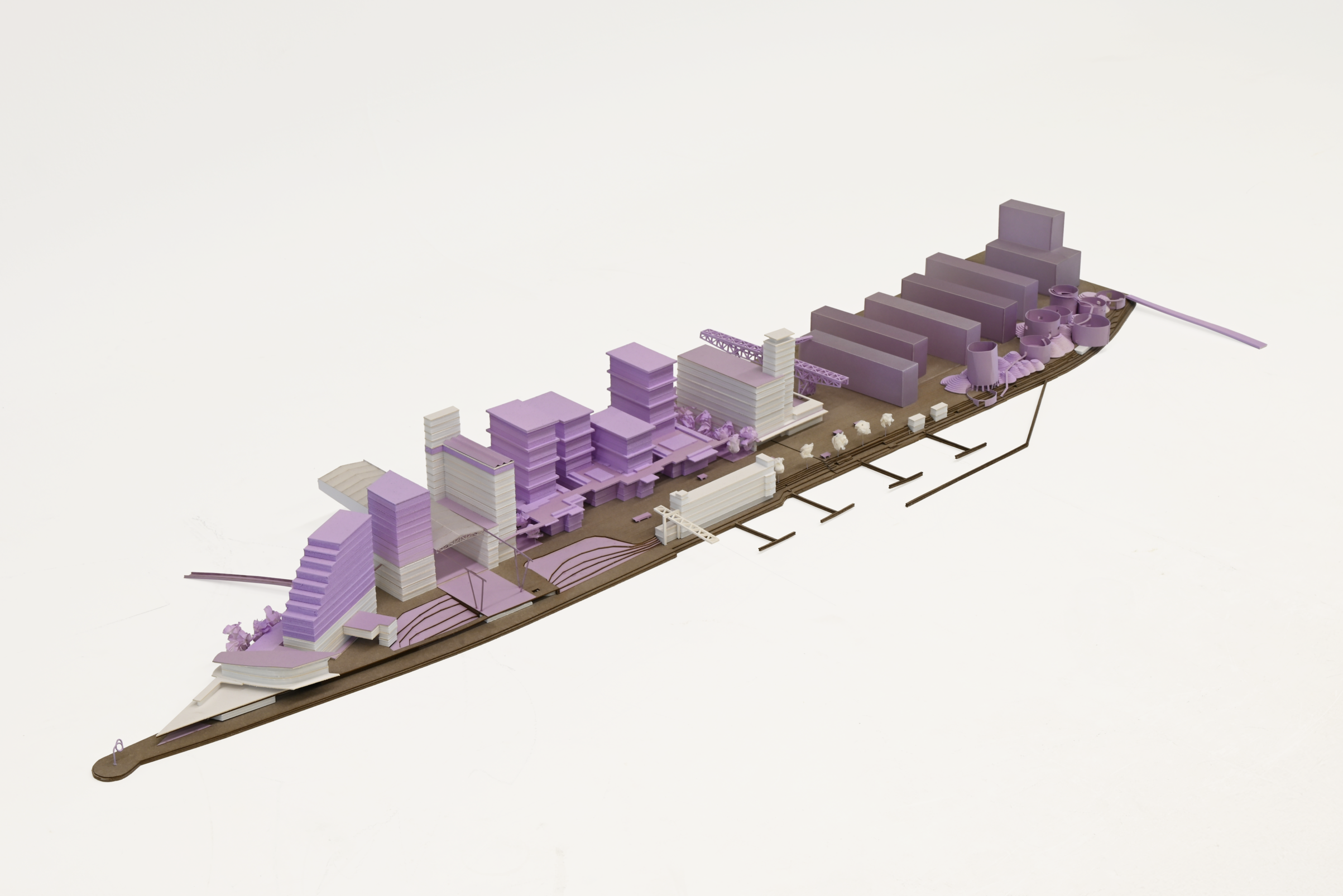

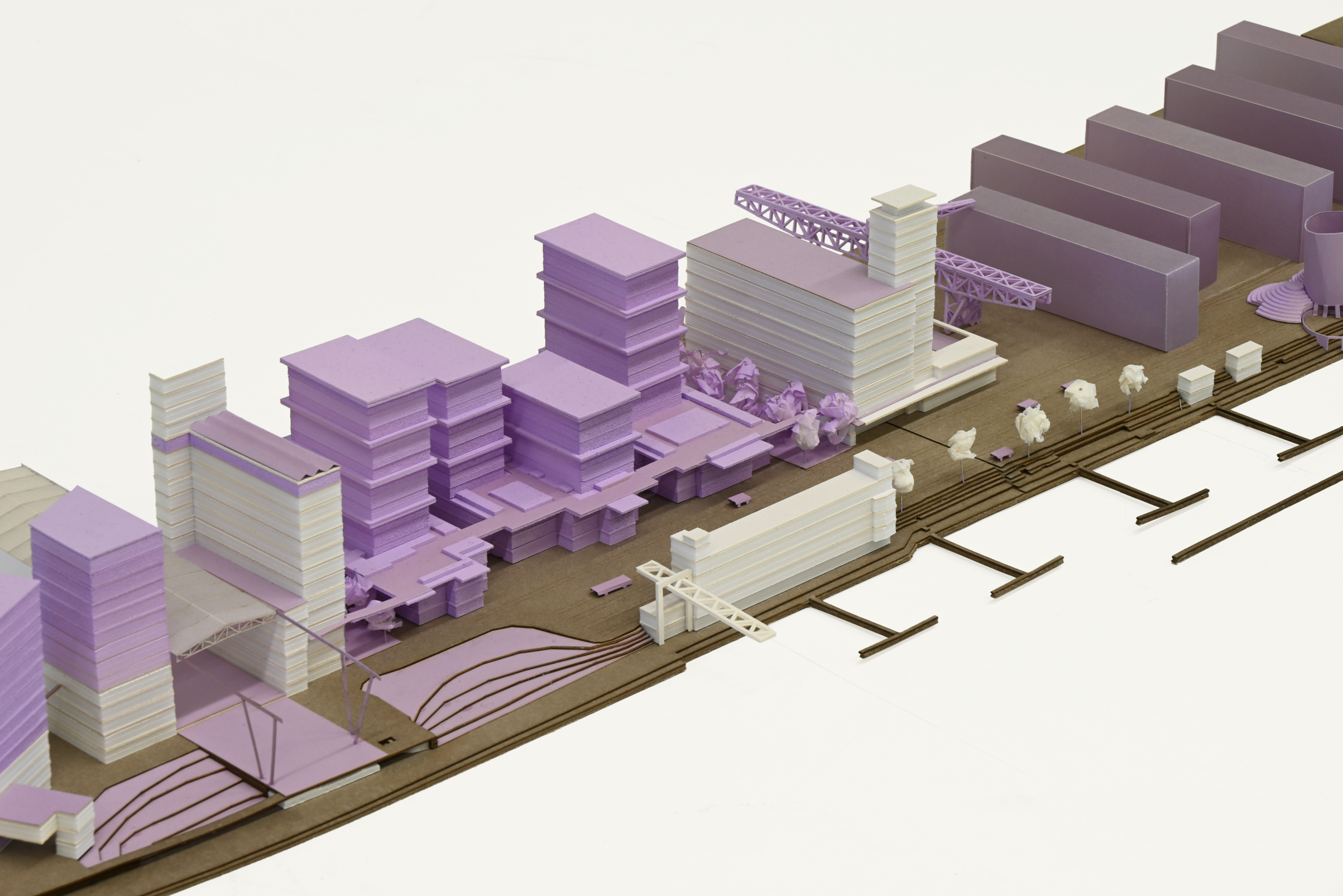

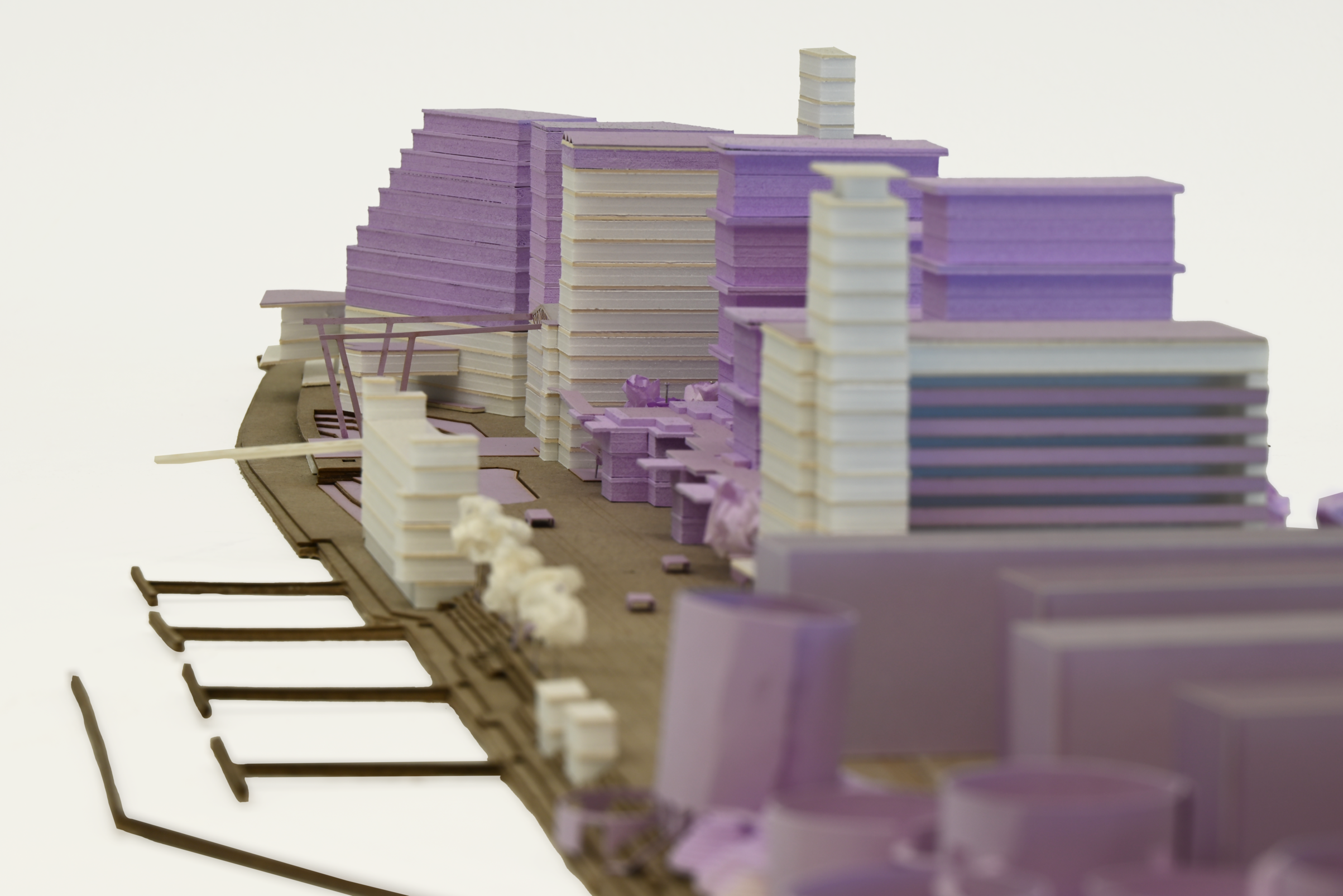

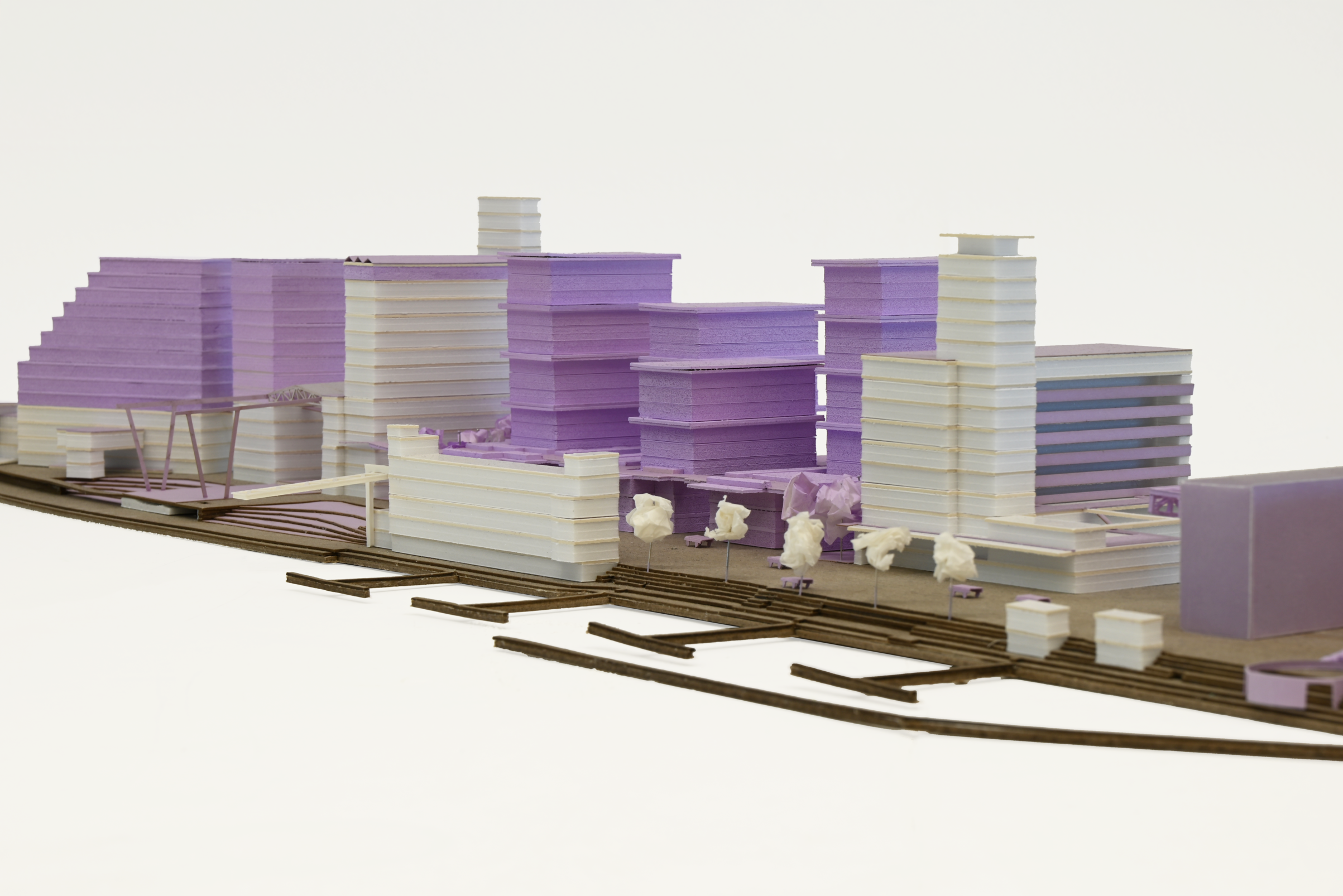

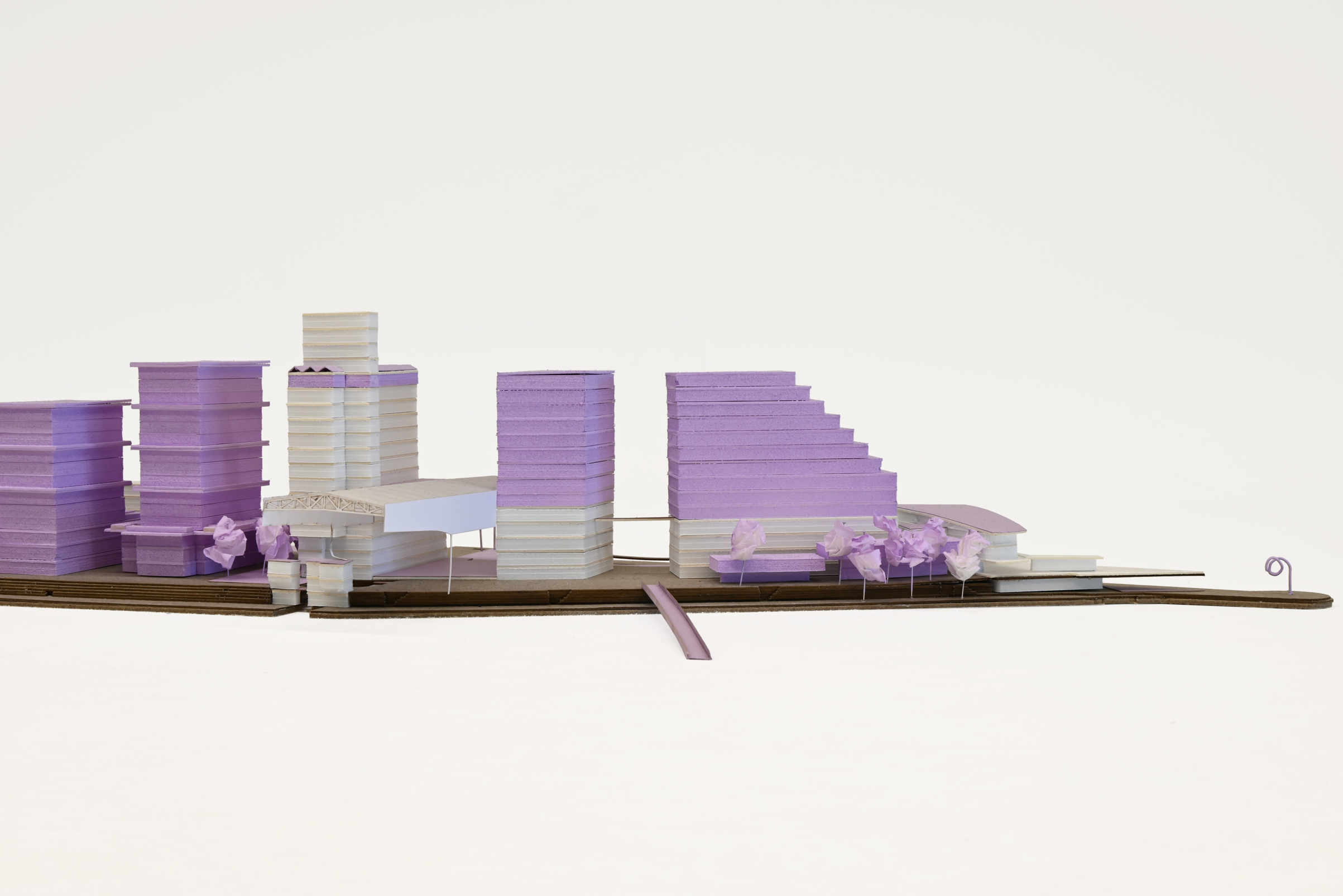

Der Kontext und die Charaktere werden vorgestellt und bereiten das Publikum auf die Geschichte vor. Leporello – bekannt als Buchformat, vor allem aber als Name von Don Giovannis Diener, der das Format erfand, um die zahllosen Eroberungen seines Herrn zu katalogisieren. In meinem Projekt wird jedoch nicht Don Giovannis Liste festgehalten, sondern die Vielzahl von Lebensszenen, die sich vor der Kulisse des Westquai entfalten können. Warum diese enge Verbindung zum Theater? Nach der Ortsbegehung im Februar wurde mir auf dem Heimweg sofort klar: Der Westquai funktioniert wie eine Bühne – eine Abfolge von Szenen, wandelbaren Kulissen und Mechanismen, die den Übergang von einer Szene zur nächsten ermöglichen. Die untenstehende Schnittzeichnung macht diese Analogie noch greifbarer: Mehrere Bühnenbilder überlagern sich, Backstage-Bereiche eröffnen neue räumliche Perspektiven und Krane agieren als mobile Elemente, die das Gesamtbild ständig neu ordnen. Am Westquai werden nicht nur architektonische Elemente entworfen, sondern auch räumliche Sequenzen choreografiert, die an die Vielfalt und Wandelbarkeit einer Theaterinszenierung erinnern. Der Westquai wird somit zu einer urbanen Komposition, die nicht als statische Struktur, sondern als sich ständig wandelndes Set für das Stadtleben verstanden wird. Das Zusammenspiel von Architektur, Bewegung und sozialer Interaktion schafft einen Ort, an dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmelzen – eine urbane Bühne, auf der immer wieder neue Akte des Lebens aufgeführt werden. Bevor es weitergeht, erscheint es mir wesentlich, die Szenen zu verstehen, in die unser Stück eingebettet ist. Dank des Rheins ist das Projekt in einen lokalen, nationalen und internationalen Kontext eingebettet. Darüber hinaus verleiht die Beziehung zwischen Basel und Kunst dem Projekt eine kulturelle Dimension, die mir von Anfang an wichtig war.

EXPOSITION – Der Beginn des Stücks, in dem Charaktere, Hintergrund und Handlung eingeführt werden.

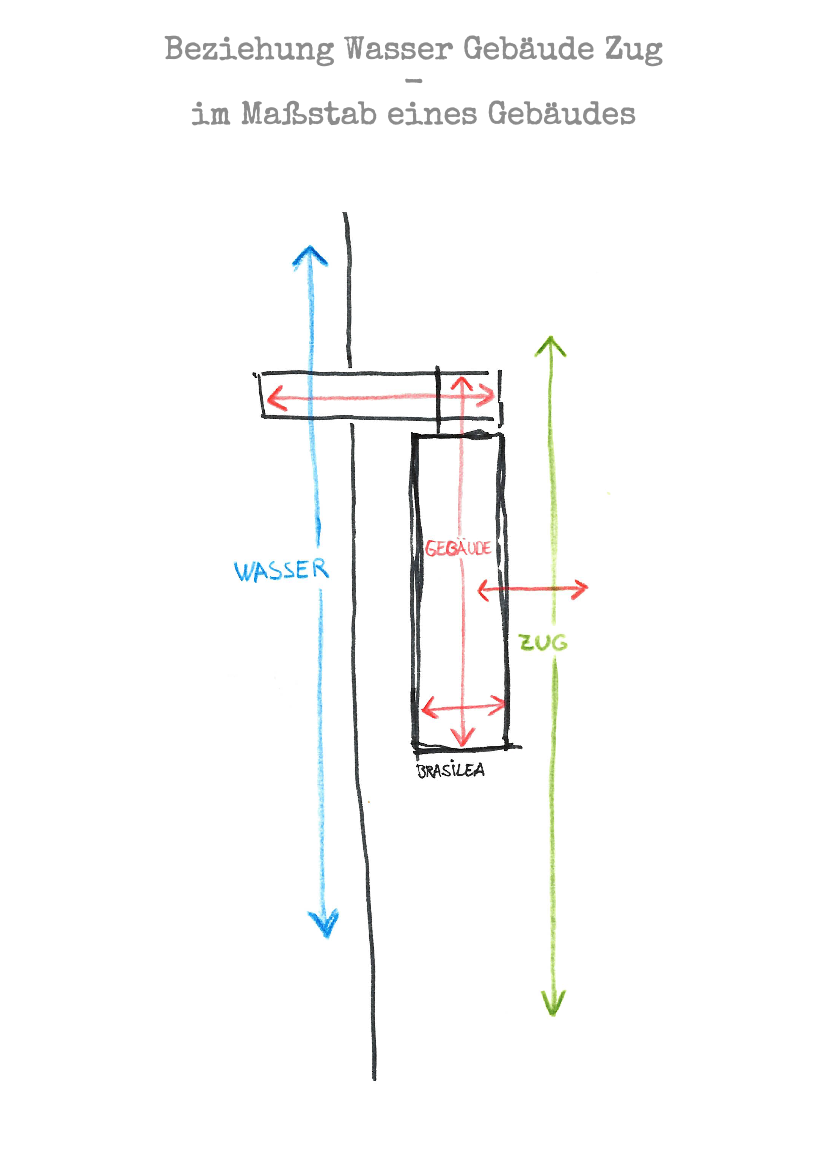

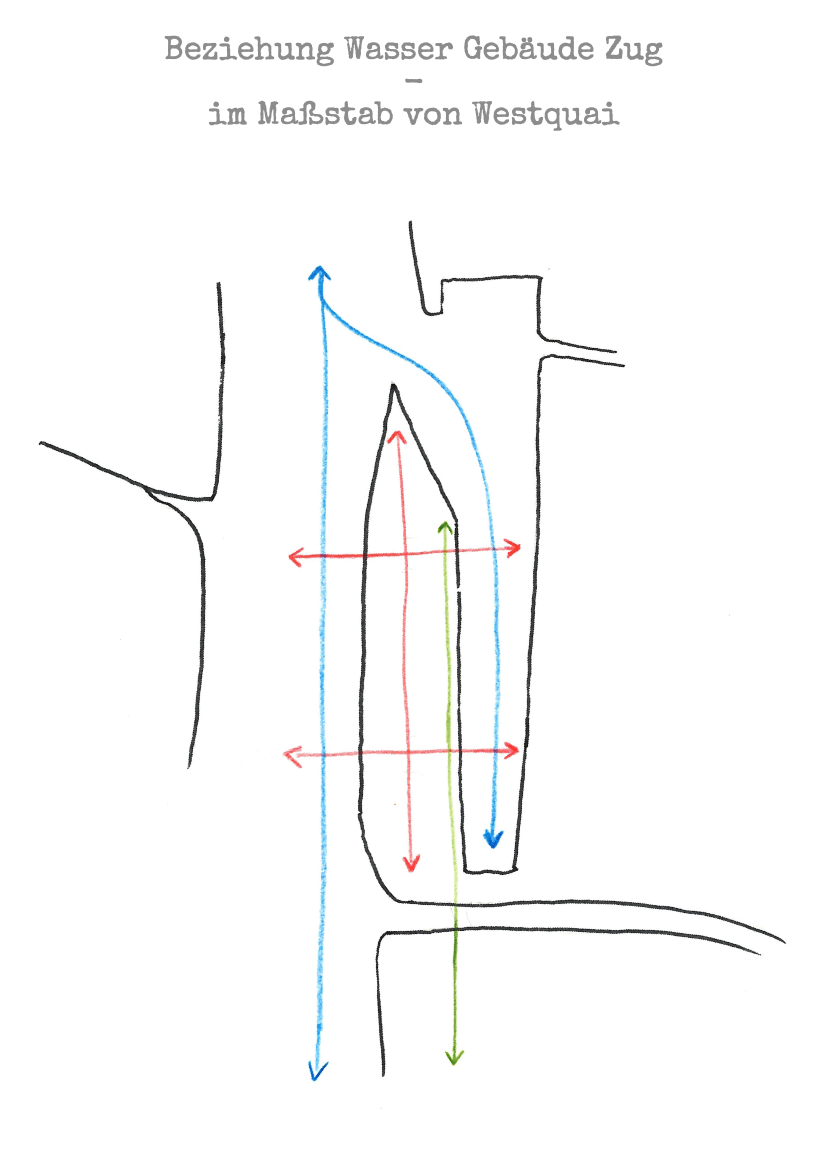

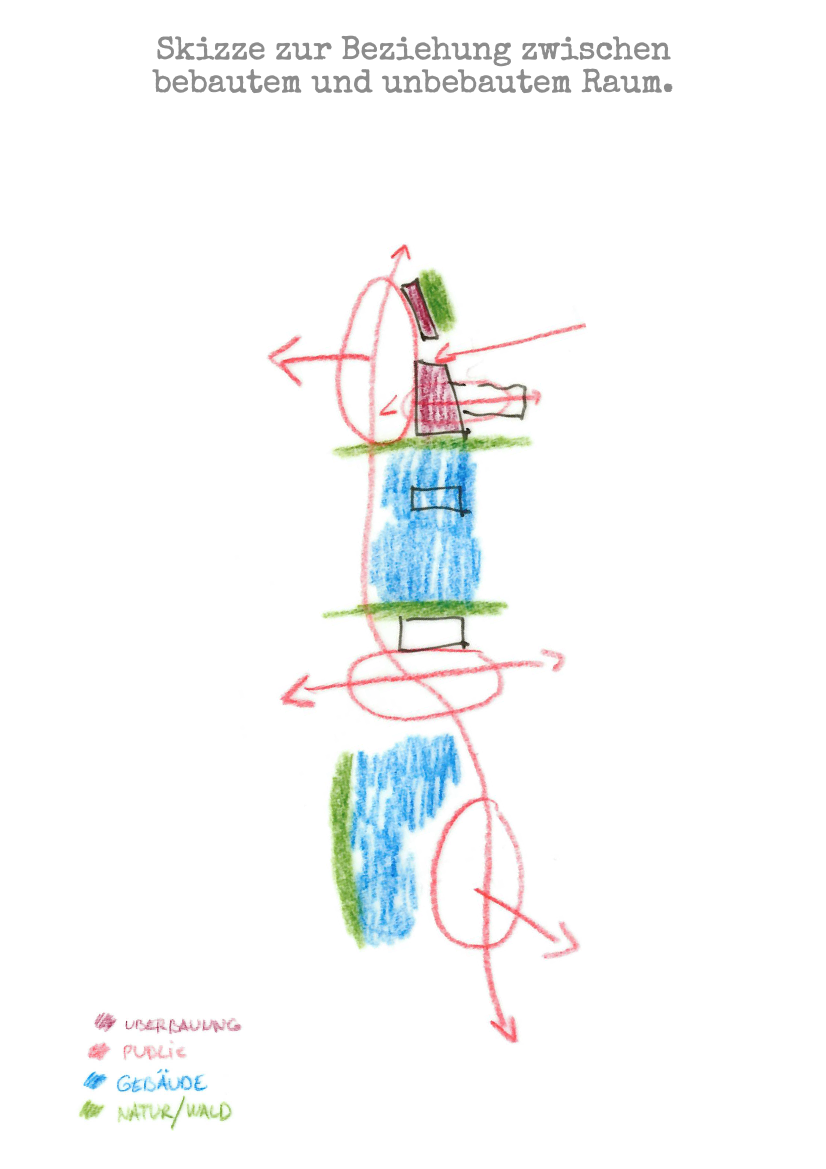

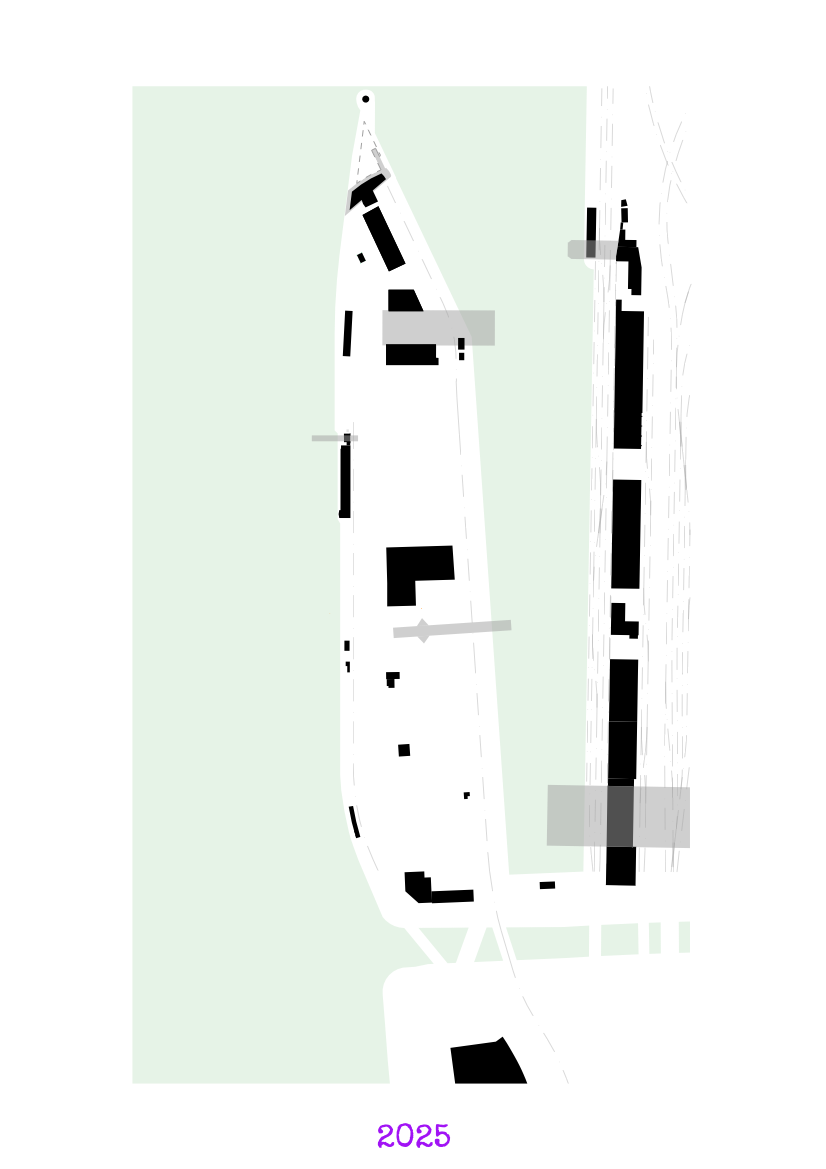

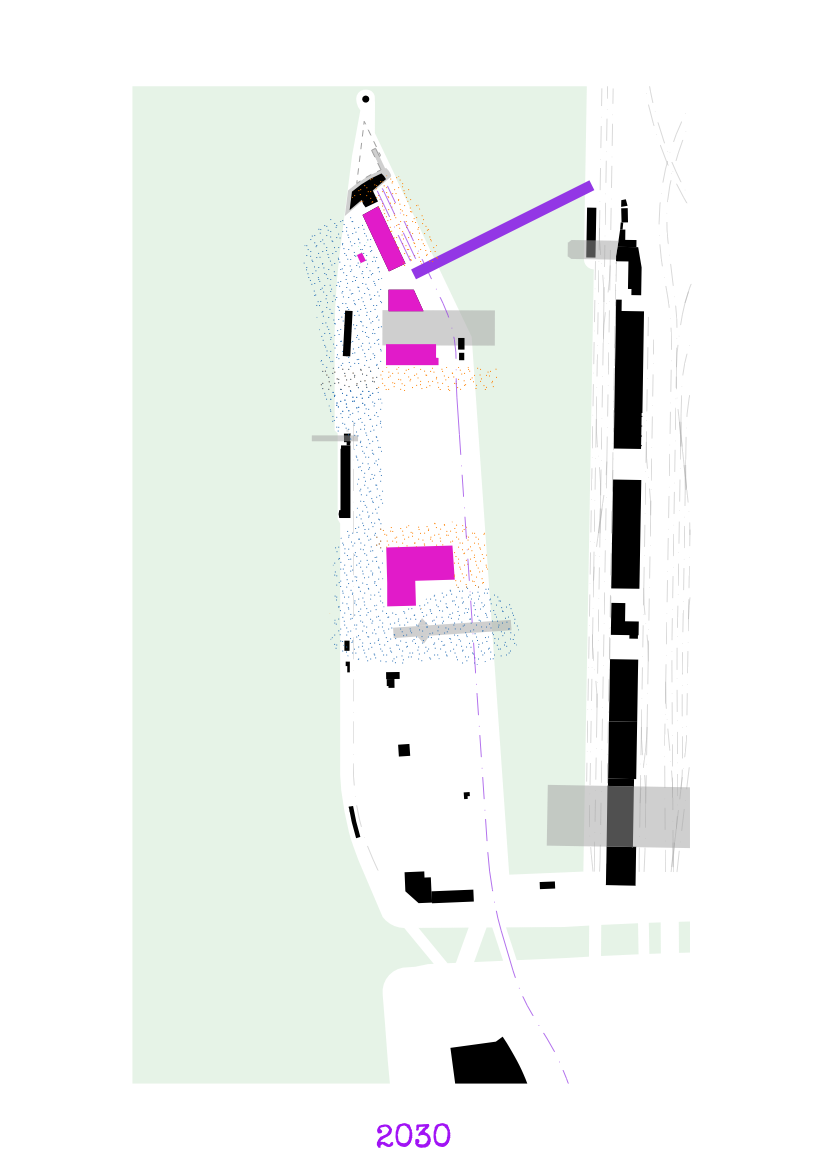

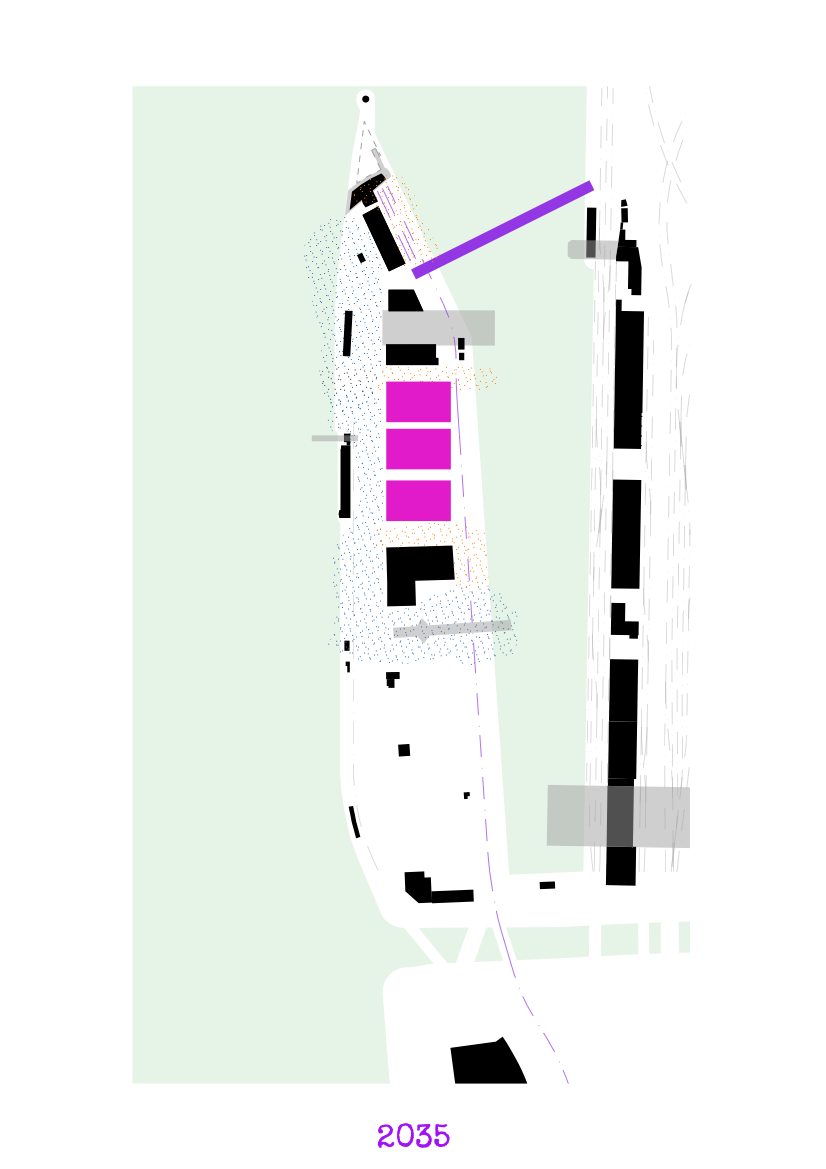

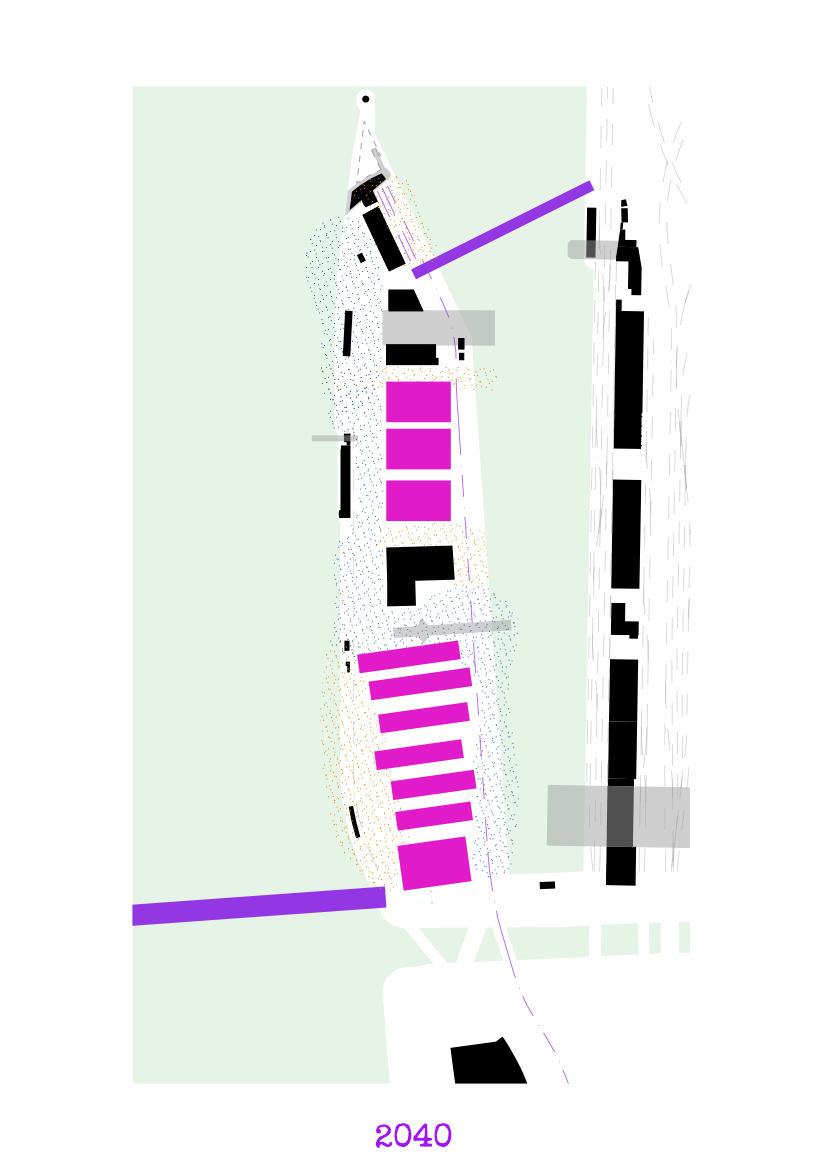

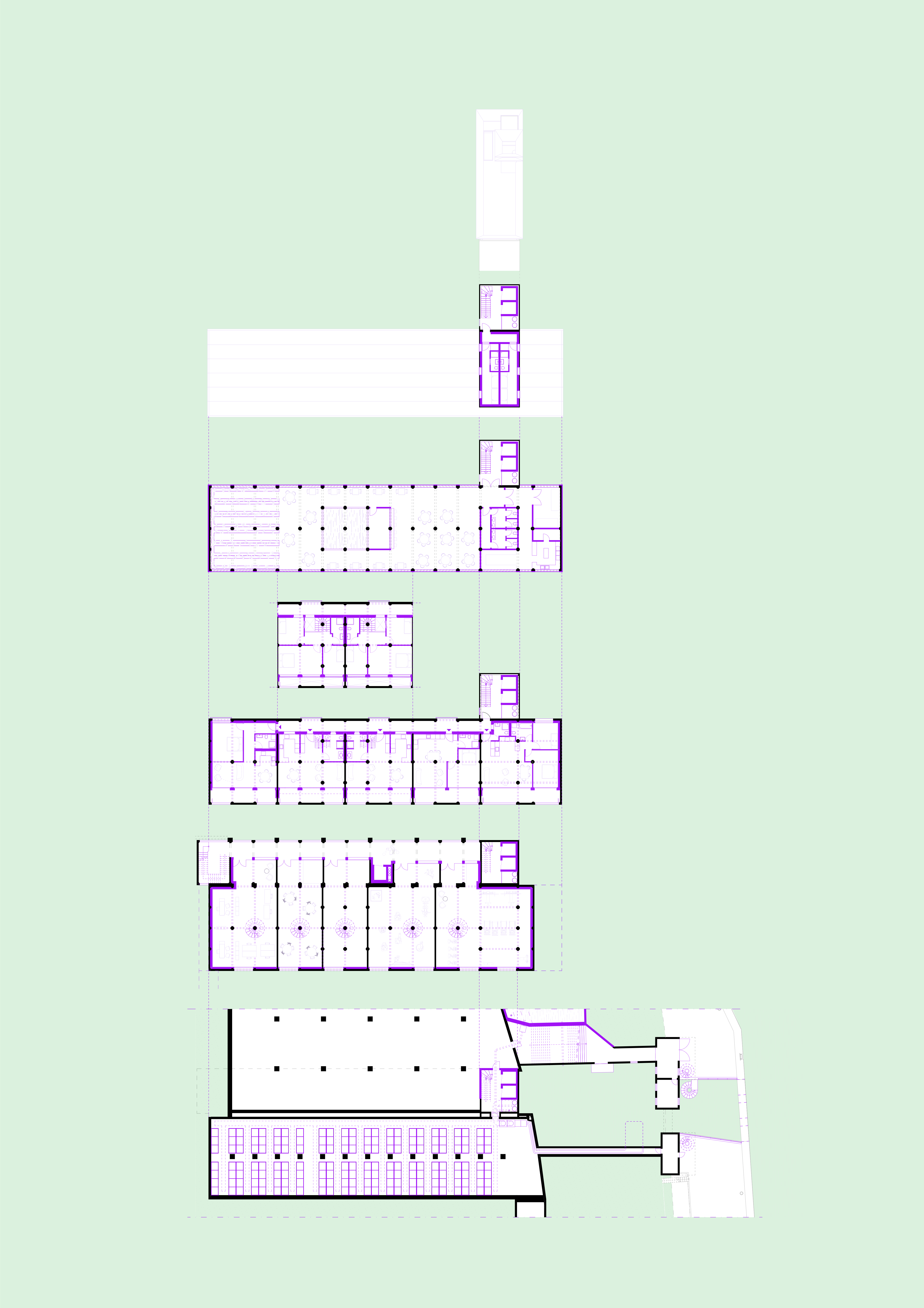

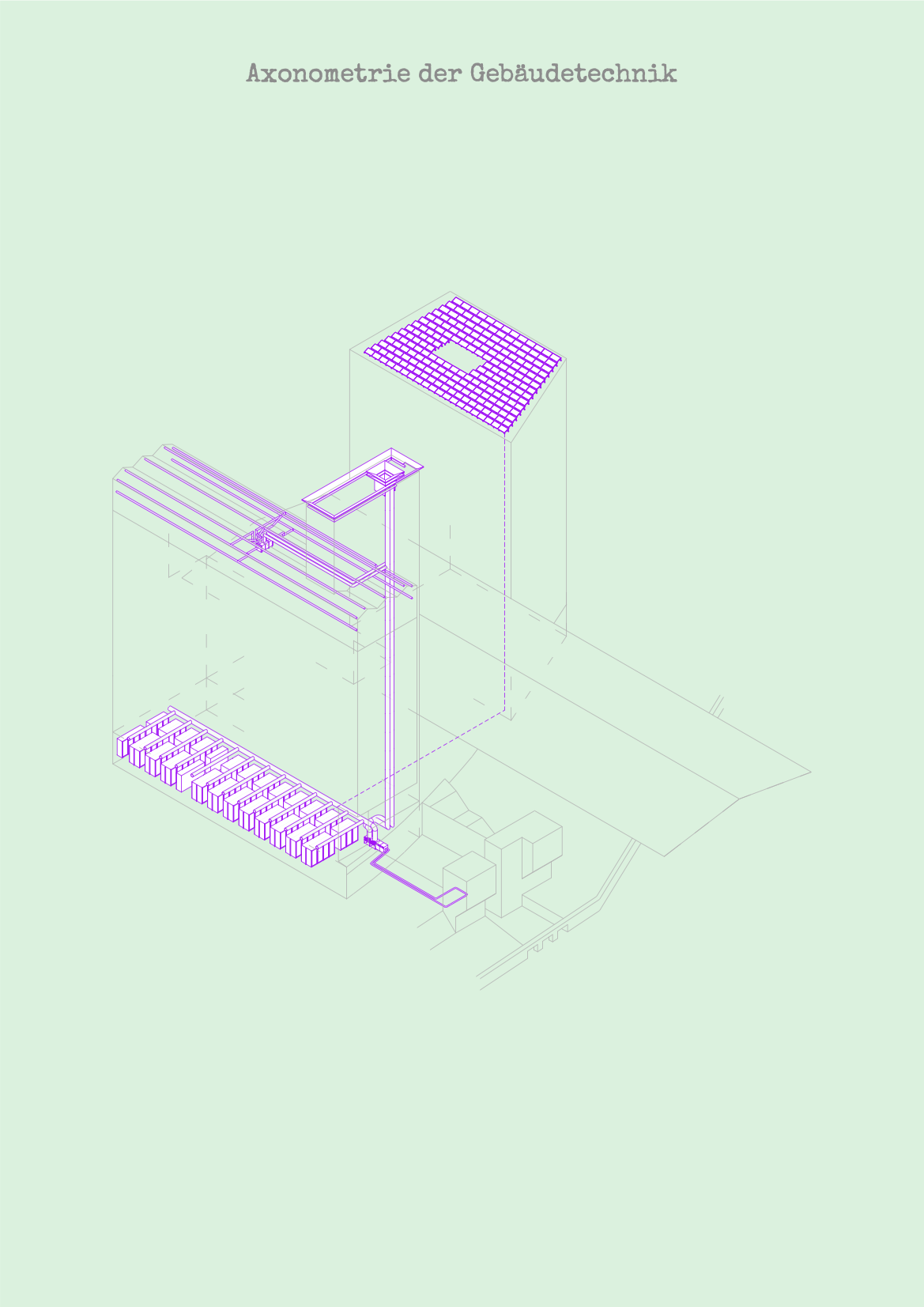

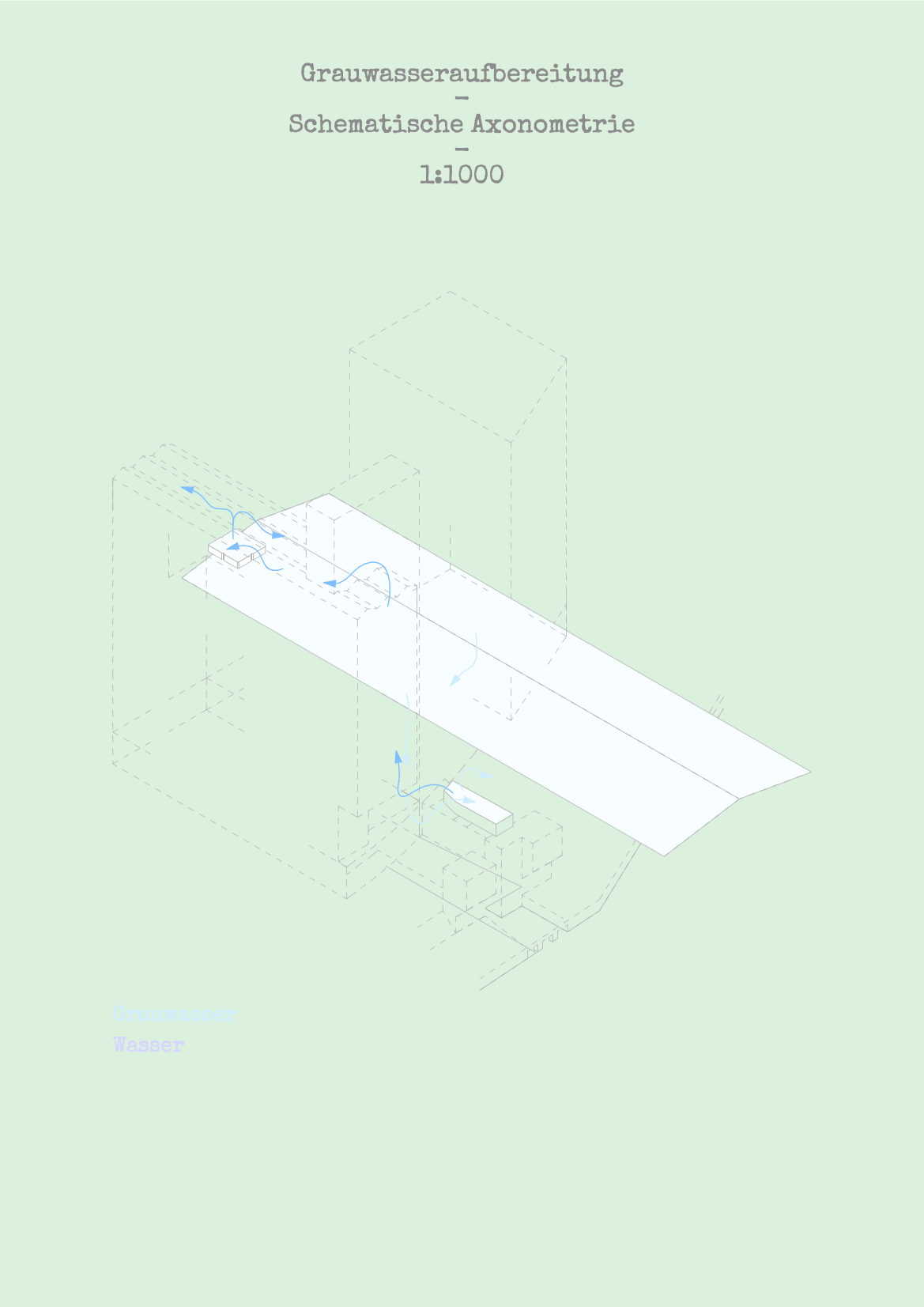

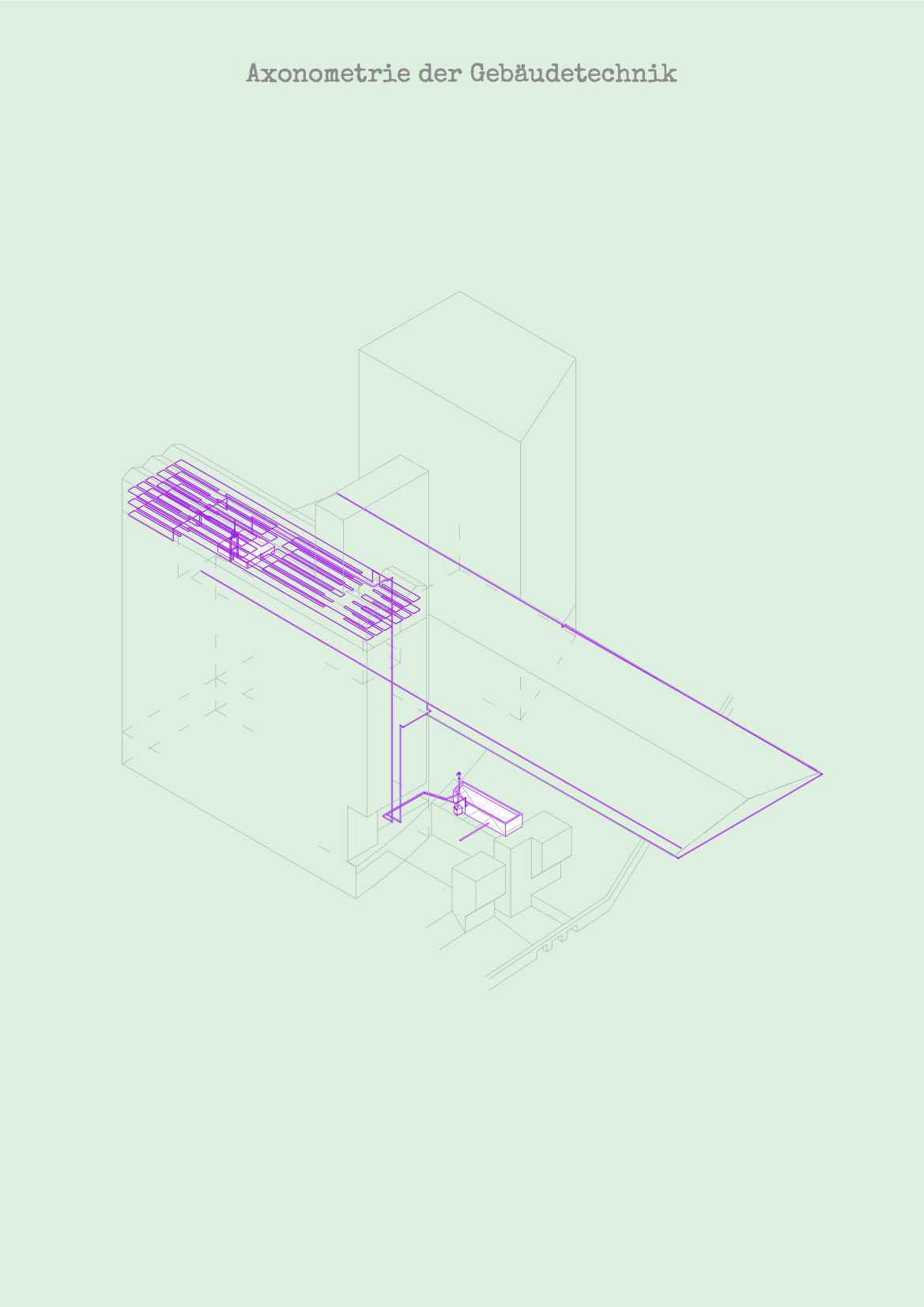

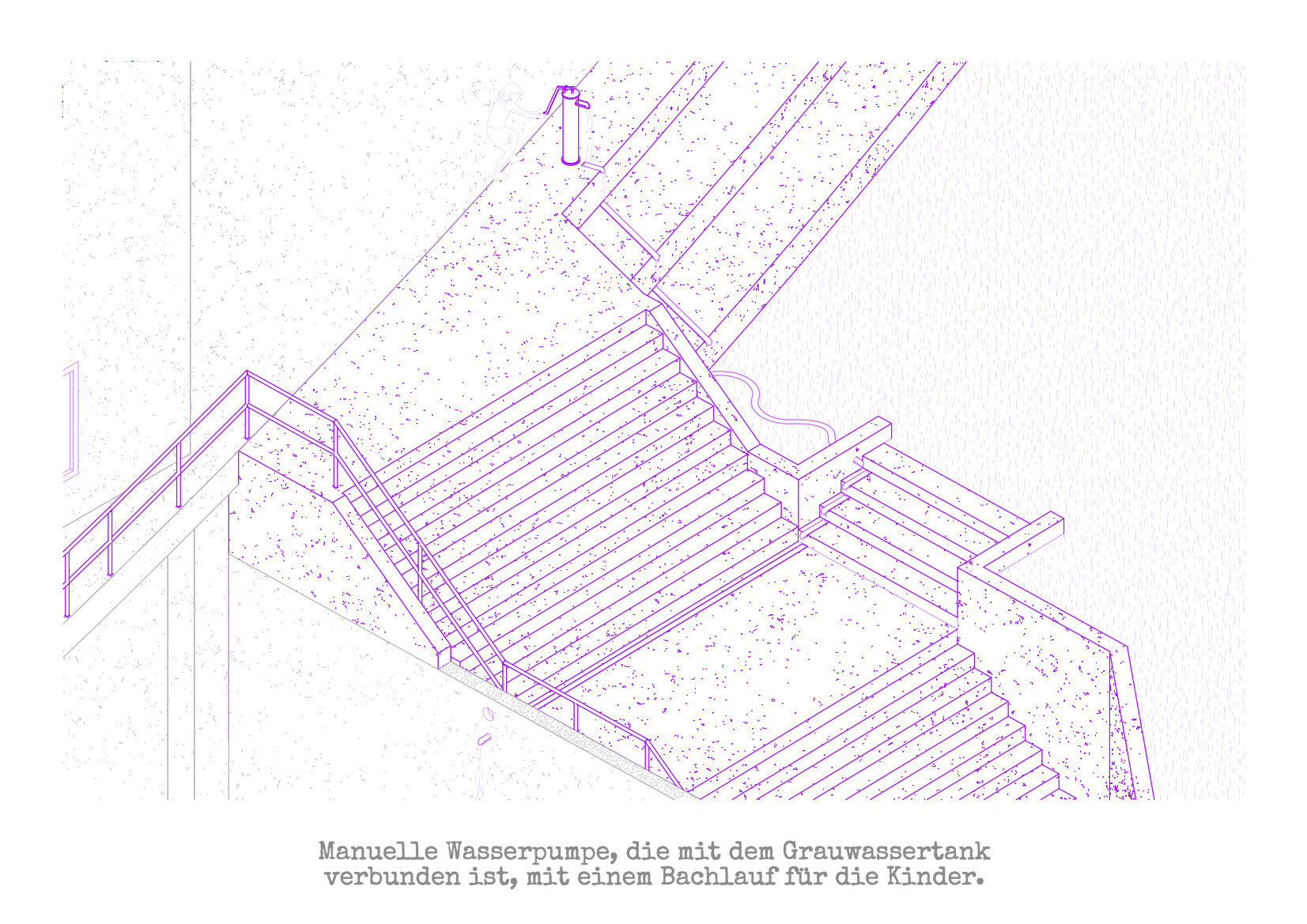

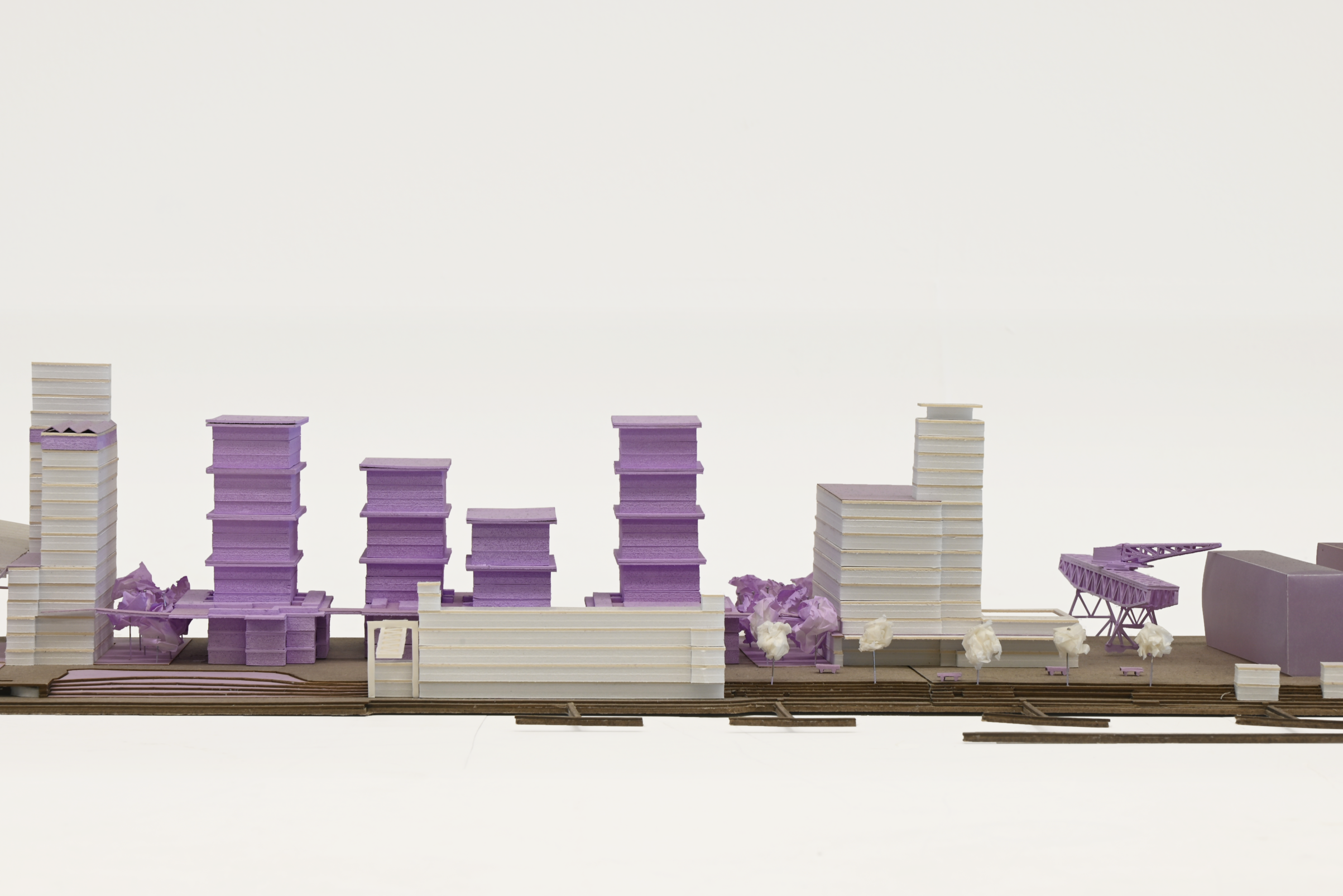

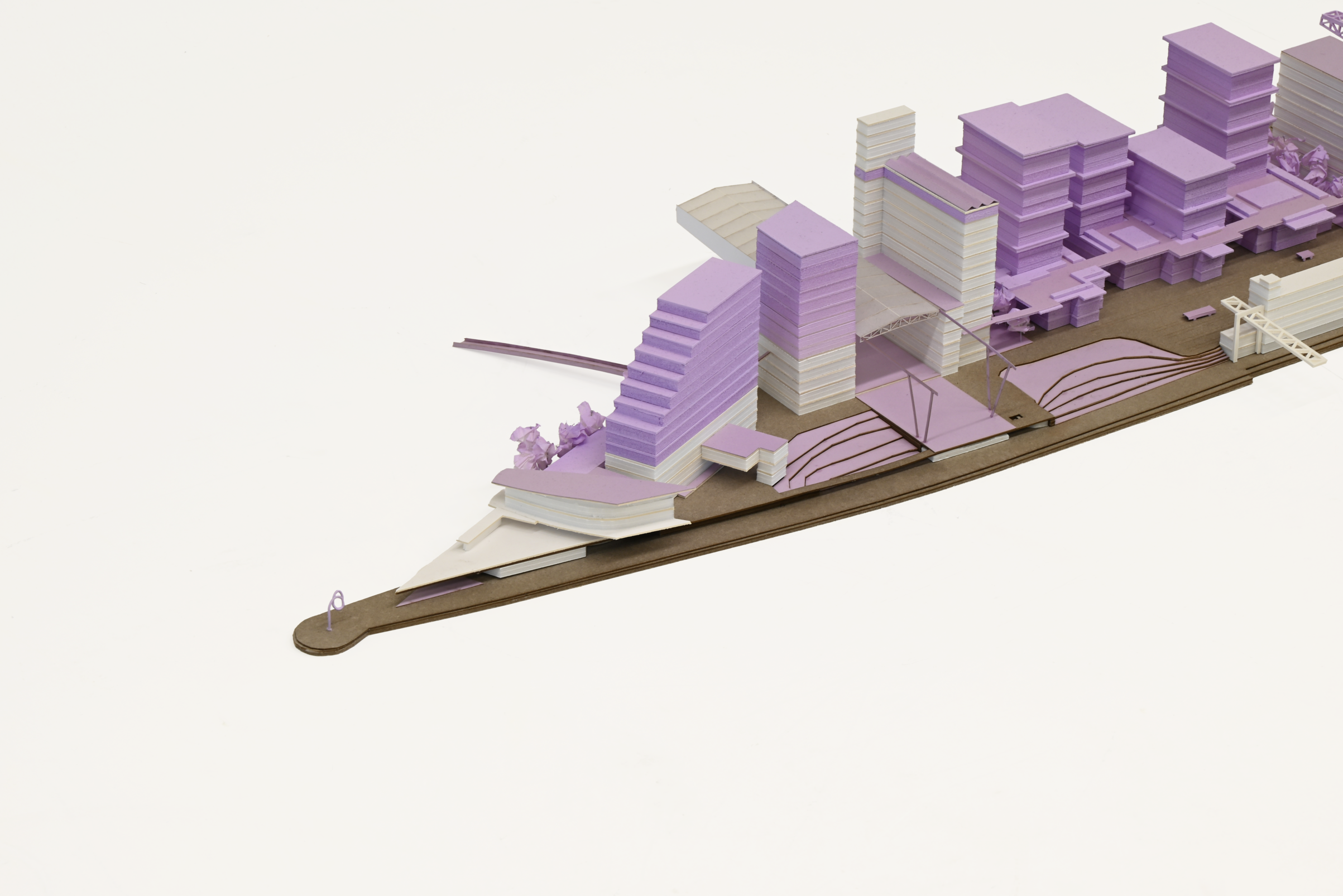

Schon die ersten Skizzen wurden stark vom Theater und dem Zusammenspiel von Wasser, Schiene und Gebäude beeinflusst. Das Ziel war es, eine architektonische Promenade entlang des Westquai zu schaffen, die dazu einlädt, einem von bebauten und offenen Räumen geprägten Weg zu folgen. Im Süden erstreckt sich ein Platz in Richtung Hafenbecken I und schafft eine starke Verbindung zu Kleinhüningen und dem zukünftigen Park des Klybeck-Projekts. Im Zentrum der Halbinsel bildet eine erste "Theaterbühne" eine Querachse, die zum Flussufer führt. Weiter an der Spitze der Halbinsel entdecken wir die zweite "Bühne", die wiederum eine Querachse bildet – diesmal betont durch die zukünftige Verbindung für sanfte Mobilität zwischen Westquai und Ostquai. Früher gaben Krane den Takt des Hafens vor und choreografierten den Waren- und Containerfluss – in Zukunft entsteht eine neue Bewegung: die der Menschen. Von Containerströmen zu öffentlichen Szenen, von Hafenstadt zu Kulturstadt, vom Güterverkehr zum Transport von Geschichten und Wissen. Warum die Promenade? Weil die Stadt eine Komposition verwobener Geschichtsfragmente ist. Eine Promenade ist kein monotoner Weg zu einem attraktiven Ziel und zurück, sondern funktioniert wie eine Perlenkette: Bedeutungsvolle Orte wechseln sich mit weniger markanten Segmenten ab. Die Promenade muss so gestaltet sein, dass nahegelegene Anziehungspunkte zum Weitergehen motivieren und die Erinnerung an eine spannende Reise hinterlassen. Theater selbst kann als kollektive Aufführung gesehen werden, bei der Bewohner und Besucher gemeinsam eine Geschichte schreiben. Diese Bühne ist nie statisch, sondern stets im Wandel – ein Spiegelbild der Stadt. Die gebaute Umwelt ist vergänglich; ihre Form und Funktion ändern sich mit der Zeit. Diese Vergänglichkeit wird Teil des kollektiven Gedächtnisses und entwickelt sich mit jeder neuen Inszenierung weiter. Die Stadt wird zur Bühne eines ständig wechselnden Stücks, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verflochten sind. Ein weiterer Schlüsselaspekt war für mich die Frage nach der Dichte. Von Anfang an war klar, dass das Projekt dicht und vielfältig sein muss, um ein lebendiges Stadtquartier – tagsüber wie nachts – zu schaffen. Damit möglichst viele unterschiedliche Szenen auf der zukünftigen Bühne "gespielt" werden können, braucht es eine Vielzahl von Akteuren. Gerade weil der Westquai peripher zu Basel liegt, muss das Projekt intensiviert werden, um den Ort rund um die Uhr lebendig zu machen. So wird der Westquai als eine kleine Stadt in der Stadt gedacht, in der programmatische und typologische Einheiten sich überlagern und in Größe und Funktion unterscheiden. Das dichte Programm umfasst ein Erdgeschoss für gewerbliche und administrative Nutzungen, darüber eine zweite Ebene mit Wohnraum. Eine Mischung aus Miet- und Eigentumswohnungen fördert die soziale Vielfalt. Diese heterogene Struktur bildet die Grundlage für die gewünschte urbane Vitalität und ermöglicht ständige Interaktion zwischen einer Vielzahl von Nutzungen und Nutzern.

Projekt im Rahmen des Studio Roger Boltshauser an der D-ARCH, ETHZ realisiert.

© 2025 Luca Allemann. Alle Rechte vorbehalten.